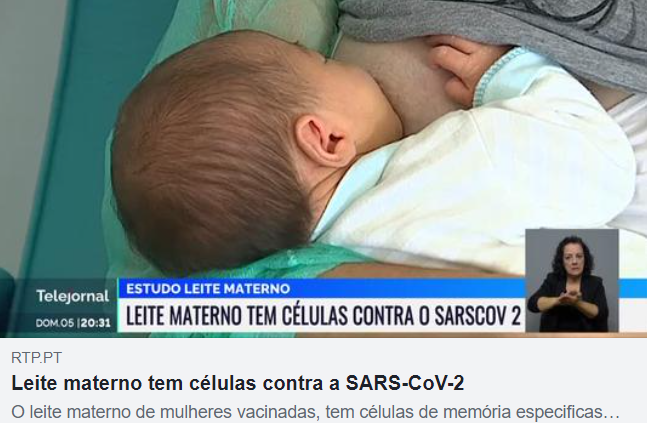

O leite materno de mulheres vacinadas, tem células de memória especificas contra o SARS-CoV-2. Foi a conclusão a que chegaram investigadores portugueses. Detectaram células T no leite materno o que pode significar que os bebés recebem uma proteção de longa duração contra a Covid-19.

Debate “Dia da mulher Cabo-Verdiana” 26 março em Lisboa, com a presença de Matilde Sirgado do IAC

Março 25, 2022 às 5:00 pm | Publicado em Divulgação | Deixe um comentárioEtiquetas: ACV - Associação Caboverdeana Lisboa, Debate, Desenvolvimento da Criança, Instituto de Apoio à Criança, Matilde Sirgado, Mulher

Mais informações aqui

Classifique isto:

Dia Internacional da Mulher – 8 de março

Março 8, 2022 às 12:00 pm | Publicado em Divulgação | Deixe um comentárioEtiquetas: Igualdade de Género, Instituto de Apoio à Criança, Mulher

No Dia da Mulher o IAC assinala o trabalho de capacitação para a igualdade de género que tem desenvolvido ao longo dos seus 39 anos de existência.

Sensibilizamos crianças, jovens, famílias, profissionais e decisores políticos para o respeito, igualdade de oportunidades e Direitos que todos e todas temos.

Classifique isto:

Leite materno tem células contra a SARS-CoV-2

Dezembro 7, 2021 às 6:00 am | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Bebés, Coronavírus COVID-19, Leite Materno, Mulher, Recém-Nascido, Vacinação, Vacinas

Notícia da RTP de 5 de dezembro de 2021.

Vídeo da notícia aqui

Classifique isto:

Entre as mulheres que foram mães, 5% arrependeram-se

Março 1, 2019 às 8:00 pm | Publicado em Estudos sobre a Criança | Deixe um comentárioEtiquetas: Alex Morell, Estatística, Estudo, Felicidade, Fundação Francisco Manuel dos Santos, Laura Sagnier, Maternidade, Mãe, Monoparentalidade, Mulher, Parentalidade, Sara Falcão Casaca

Notícia do Público de 13 de fevereiro de 2019.

Estudo mostra ainda que 13% das mulheres não se sentem felizes no seu papel de mães. Crianças difíceis de educar, muitas vezes em contextos de monoparentalidade, podem ajudar a explicar este grau de insatisfação.

Já se sabia que nem todas as mulheres acalentam a vontade de ser mães. O que não se sabia é que, entre as que o foram, a percentagem de arrependidas chega aos 5%. E, no grupo das mulheres que se declaram “esgotadas” e “frustradas”, que representam cerca de 10% das 2428 mulheres inquiridas no estudo As mulheres em Portugal, hoje: quem são, o que pensam e como se sentem, a percentagem das que se arrependeram de terem tido filhos é ainda superior: 9%.

Às “mães arrependidas”, que declararam que não teriam tido os seus filhos se soubessem o que as esperava, somam-se aquelas que os autores do estudo classificam como mães “não realizadas”. São 13% as que afirmam que a maternidade não foi o que esperavam, não obstante garantirem que, apesar de não se sentirem felizes como mães, teriam voltado a ter os filhos.

A insatisfação de “arrependidas” e “não realizadas”, que alastra a 18% das mulheres com filhos, tem hipóteses explicativas apontadas no estudo: além de se sentirem pouco orientadas para a maternidade, enfrentaram sozinhas ou sem grande apoio o processo de educação e os cuidados aos filhos, quer por estes terem nascido de uma relação que entretanto fracassou quer por terem sido forçadas a criá-los no seio de uma família monoparental.

“Uma coisa é a idealização que as mulheres fazem da maternidade e outra são as condições que as mães têm à sua disposição, em termos monetários, dos equipamentos socioeducativos na sua zona de residência, a disponibilidade afectiva. Há variáveis que importaria perceber melhor”, destrinça Sara Falcão Casaca, investigadora do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), da Universidade de Lisboa, para quem “a percentagem expressiva de mulheres que considera que não foi fácil educar os filhos” pode dever-se “à percepção de que lhes faltaram condições objectivas para o investimento que gostariam de ter feito nos filhos e não propriamente a qualquer noção de arrependimento em relação às crianças”.

Efectivamente, 38% das mães assumiram que educar os filhos esteve longe de ser uma tarefa fácil, contra as 62% para quem a educação dos filhos decorreu tal como imaginavam ou que até foi mais fácil do que o previsto.

De resto, o facto de a maioria das mães se declarar feliz nesse papel, não retira validade à afirmação segundo a qual a maternidade não é garantia de felicidade. Isto porque, sublinham os autores do estudo, “a felicidade que essas mulheres experimentam com a maternidade está muito pouco relacionada com o grau de felicidade que sentem nos restantes aspectos da vida”.

Da amostra, resulta que 27% das mulheres entre os 18 e os 64 anos de idade não têm filhos mas têm intenção de ser mães (a percentagem sobe para os 34%, no subgrupo das mulheres em idade fértil). E até são optimistas em relação ao número de filhos que virão a ter: 83% querem ter mais do que um, acima das 52% das mulheres efectivamente somaram mais filhos ao primeiro.

Na categoria das mulheres que não são mães, somam-se às 27% que pretendem vir a sê-lo, 10% que gostariam de ter tido filhos mas já não os terão, por já não terem idade para isso, e as 9% de mulheres que nunca quiseram ter filhos. Resulta daqui que 46% das mulheres estudadas não são mães, contra as 53% que o são e as 1% que estavam grávidas na altura do inquérito.

Entre as que ainda pretendem vir a ser mães, 17% dizem-se dispostas a tê-los mesmo sem terem um parceiro estável, quando considerarem que “chegou a altura certa”.

Em casal, são mais 24 minutos de trabalho

A partilha das tarefas de cuidados aos filhos nos casais em que ambos trabalham revela desequilíbrios. São as mães que levam os filhos ao médico, vão às reuniões da escola, levantam-se de noite e que os transportam, alimentam e estudam com eles em 69% dos casos, enquanto os pais se ficam pelos 26%. Os restantes 6% destas tarefas são assegurados por familiares ou por ajuda remunerada.

Por outro lado, “com a chegada de filhos ou filhas, a colaboração do pai nas tarefas domésticas reduz-se, quer a mulher tenha trabalho pago quer não tenha. “A colaboração do companheiro no cuidado com as crianças costuma ficar a anos-luz do que a mulher tinha inicialmente imaginado”, notam os autores do estudo.

Tudo somado, com a chegada das crianças “as mulheres passam a necessitar de destinar às tarefas familiares (domésticas, compras para a casa e cuidados aos filhos) quase duas horas a mais por dia, em média. Já os homens aumentam o seu tempo de dedicação, sim, mas em apenas 42 minutos. “As mães tendem a absorver 78% das novas tarefas familiares que resultam do nascimento da criança enquanto os pais se limitam a assumir 22%”, precisa o estudo, para concluir: “Não é de espantar que a avaliação que muitas mulheres fazem do companheiro depois da chegada do primeiro filho ou da primeira filha seja inferior à que faziam antes de a criança nascer”.

De resto, o documento precisa que as mulheres que têm de conciliar vida de casal, filhos e trabalho pago trabalham 13 horas e 24 minutos por dia, enquanto as mulheres que, tendo também filhos e trabalho pago, não vivem em casal trabalham apenas 13 horas. “As mulheres que têm trabalho pago e filhos ou filhas ficam ainda mais sobrecarregadas se tiverem um parceiro do que se viverem sozinhas”, afirmam taxativamente. São 24 minutos de uma diferença que reforça aquilo que, segundo Sara Falcão Casaca, vinha sendo apontado em diversos estudos: “Os homens ganham tempo para si com o casamento e as mulheres perdem-no”.

Descarregar o estudo mencionado na notícia As mulheres em Portugal, hoje: quem são, o que pensam e como se sentem

Classifique isto:

A escolaridade das mulheres é inimiga da natalidade? Os números mostram que não

Julho 20, 2018 às 6:00 am | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Escolaridade, Estatística, Fecundidade, Imigrantes, Mulher, Nados-vivos fora do casamento, Natalidade, Portugal

Notícia do Público de 11 de julho de 2018.

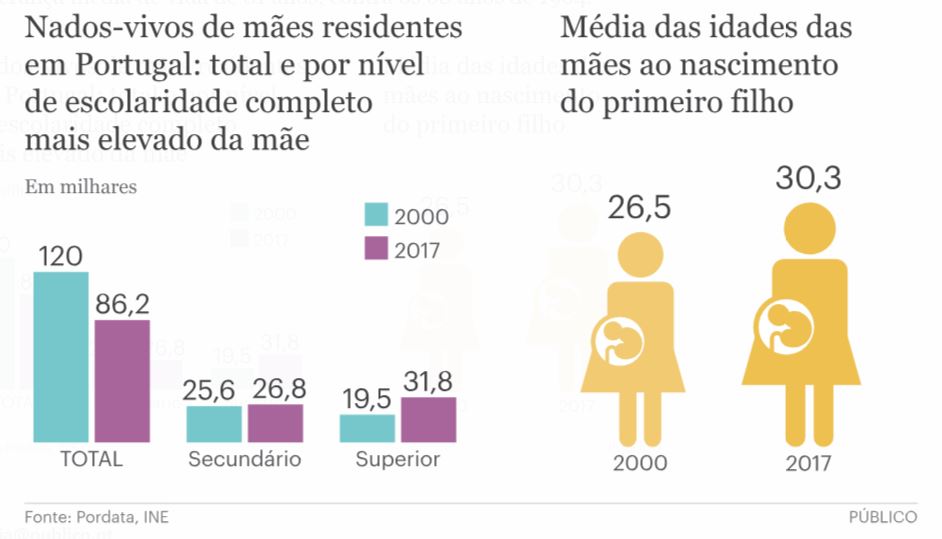

Pordata compilou indicadores que espelham um Portugal em perda no contexto europeu, apesar do regresso a um saldo migratório positivo, e que mostram, por exemplo, que 68% dos nascidos têm mães com o ensino secundário ou superior.

Os percursos escolares mais longos – e a subsequente aposta na carreira profissional – são frequentemente apontados como um dos motivos pelos quais as mulheres portuguesas têm menos filhos. E em idades mais tardias. Mas o facto de 68% das crianças nascidas no ano passado em Portugal serem de mães com o ensino secundário ou superior desmentem esta ideia, segundo Maria João Valente Rosa, directora do Pordata: “Estudar não é inimigo da natalidade. É notória a prevalência de mulheres escolarizadas quando olhamos para os nascimentos na óptica da escolaridade das mães”.

O retrato estatístico de Portugal divulgado esta quarta-feira, Dia da População, pelo portal estatístico da Fundação Francisco Manuel dos Santos precisa que, dos 86.154 bebés nascidos em 2017, 26.750 tinham mães com o secundário (31%) e 31.749 (36,9%) com diploma universitário. Dá o total arredondado de 68%, o que, para Valente Rosa, legitima a conclusão de que “a escolaridade não inibe os nascimentos”. Se recuarmos a 1997, a percentagem era de 18,2% para os filhos de mães com o secundário e de 13% com o superior, o que perfaz 31,2% de bebés nascidos de mães com aqueles níveis de escolaridade. De resto, como reforça a directora do Pordata, “é nos países mais escolarizados, com a França e a Suécia, por exemplo, que os níveis de fecundidade são superiores”.

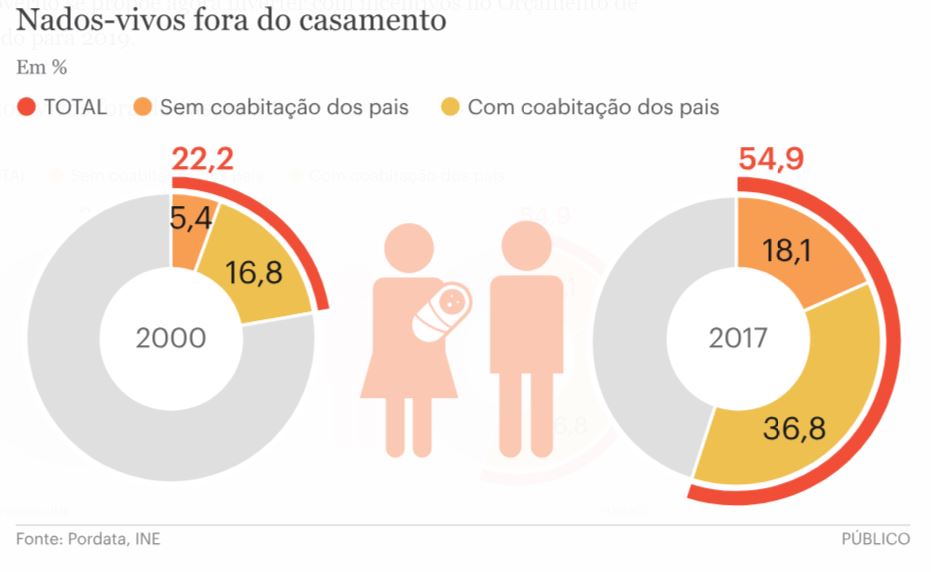

Do mesmo modo, “a família tradicional já não é a melhor aliada da natalidade”, acrescenta a demógrafa, numa conclusão assente no facto de 55% dos nascimentos registados no ano passado serem referentes a crianças cujos pais não estavam casados. E refira-se, a propósito, que daquela percentagem, 18,1%, reportavam-se a bebés cujos pais não só não eram casados como não coabitavam.

“O casamento deixou de ser um pressuposto para ter filhos”, reforça a demógrafa, para recordar que, se recuarmos a 1960, as crianças nascidas fora do casamento eram uns residuais 9%.

E porque o conceito de família tradicional assente no casamento, “não é tão aliado da fecundidade quanto nós pensamos”, mais valia, segundo Valente Rosa, que as medidas de apoio à natalidade se despissem das componentes mais “familiaristas” – o PSD apresentou em Junho a sua “política para a infância” que prevê, entre outras medidas, creches gratuitas para as crianças a partir dos seis meses de vida e o pagamento de 10 mil euros por cada filho. O PCP, por seu turno, também tem em discussão na especialidade na Assembleia da República uma proposta de reforço das licenças de parentalidade. São medidas que procuram responder a um cenário em que são mais as mortes do que os nascimentos (-23,4 mil habitantes, em 2017), o que torna Portugal no 3º país com índice de envelhecimento mais elevado.

A generalidade dos indicadores sobre os comportamentos dos portugueses mostra, de resto, que o país comportou mudanças bruscas a uma velocidade de corrida que o faz aproximar-se dos países do Norte da Europa mais do que dos da Europa do Sul. Na Grécia, por exemplo, apenas 9,4% dos bebés nasceram fora do casamento em 2016 – último ano disponível. E em Itália eram 28%.

Esta caminhada em direcção ao Norte também se traduziu numa quebra abrupta dos casamentos católicos. Em 2017, os casamentos não-católicos representavam 66% do total dos casamentos, o que compara com os 32,4% de há 20 anos atrás, em 1997, isto num cenário em que o número total de casamentos – civis e religiosos – sofre quebras consecutivas desde há várias décadas: foram 33.111 em 2017 (523 entre pessoas do mesmo sexo) e eram 78.864 há meio século, em 1960.

Imigrantes são a vitamina D

Esta crescente secularização na conjugalidade e na natalidade não colam muito bem com um país que se declara maioritariamente católico (um estudo sobre identidades religiosas feito em 2011 pela Universidade Católica – e o mais recente, até agora – mostrou que 79,5% dos portugueses se identificavam como católicos). “Há uma ambivalência muito grande entre os que dizemos que somos e o modo como nos comportamos”, nota Maria João Valente Rosa, para quem estes ziguezagues entre comportamentos tradicionais e outros mais modernos resultam da brusquidão com que se operaram muitas destas mudanças: “Os saltos deram-se quase todos em passo de corrida”.

Sem surpresas, as estatísticas confirmam que Portugal está a perder população desde 2001 – 10.325.452 habitantes em 2016 -, num cenário em que a União Europeia a 28 registou um aumento de cerca de 23 milhões de residentes, entre 2000 e 2016. O que os números mostram assim é que Portugal tem vindo a perder protagonismo no contexto de uma União Europeia que, por seu turno, vem perdendo peso num contexto mundial cuja população continua a aumentar: “Em 1960, a população mundial andava à volta dos três milhares de milhão e actualmente são 7,5 milhares de milhão”, precisa Valente Rosa, para acrescentar que as estimativas para 2050 mostram uma União Europeia com um peso de apenas 5% da população mundial. “Estamos muito preocupados em crescer demograficamente mas crescer para quê se o mundo como um todo está a crescer? O que está implícito é que precisamos de crescer para não perdermos protagonismo no mundo”, raciocina, para concluir que o remédio para esta sangria populacional à escala europeia está nas migrações que são “a vitamina D da demografia actual”.

Idade mediana é de 44 anos

E é no tocante às migrações que Portugal apresenta uma novidade. Em 2017, o saldo migratório voltou aos valores positivos, o que não acontecia desde 2010. Depois de um decréscimo acentuado que perdurava desde o virar da década, 2016 e 2017 voltaram a registar um aumento da população estrangeira com estatuto legal de residente em Portugal: 421.711. Ainda assim, são menos cerca de 35 mil estrangeiros em relação ao valor de 2009 (451.742). Por outro lado, em 2017, emigraram cerca de 81 mil portugueses, dos quais 39% saíram por um período igual ou superior a um ano, num fenómeno que foi a grande válvula de escape durante a crise mas que o Governo se propõe agora inverter com incentivos no Orçamento de Estado para 2019.

Tudo conjugado, o saldo migratório que em 2016 estava nos 8,3 mil negativos (-24,3 em 2011) escalou para os 4,9 mil positivos do ano passado. E se considerarmos que 55% dos imigrantes entrados em 2017 tinham entre 20 e 44 anos de idade poder-se-á concluir que se trata “de uma imigração laboral”, mais do que reformados a beneficiar da abertura de portas ao abrigo dos vistos gold.

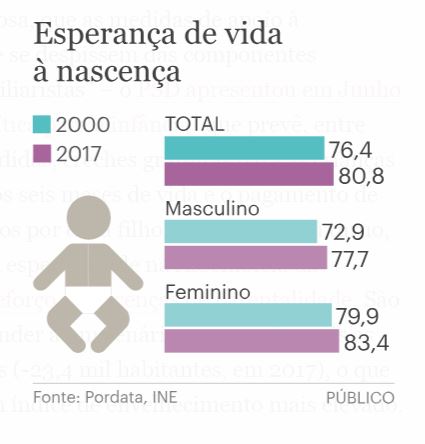

Este regresso ao saldo migratório positivo (e note-se que Portugal é o 8º país da UE28 com mais baixas percentagens de estrangeiros residentes) não bastou, porém, para inverter o progressivo envelhecimento da população. Em 2017, a idade mediana era de 44 anos. O que significa que metade da população tem abaixo dessa idade e outra metade acima. Isto faz com que Portugal seja o 3º país com a idade mediana mais alta, só ultrapassado pela Alemanha e Itália (45,9 anos). Se recuarmos a 1990, a idade mediana dos portugueses era de 34 anos. Em 1960, era de 28 anos. O lado positivo disto é que um português nascido hoje tem uma esperança média de vida de 81 anos, contra os 68 anos de 1964.

Classifique isto:

Ter os filhos na prisão é opção de “último recurso”

Junho 12, 2016 às 7:03 pm | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Creche, Filhos, Maternidade, Mulher, Prisão, Rafaela Granja

Notícia do Público de 6 de junho de 2016.

As condições para acolher crianças até aos cinco anos em prisões de mulheres são “excelentes”. Mas a maioria fica fora da prisão.

Quando uma mulher foi mãe pouco antes de ser presa ou já depois, a prisão disponibiliza-lhe uma cela maior, com espaço para o berço. As prisões femininas, como a de Tires e a de Santa Cruz do Bispo, estão preparadas para que as mulheres possam ter consigo os filhos. A professora Raquel Matos diz mesmo que as “condições são excelentes” para esse acolhimento.

As crianças podem ficar com as mães na prisão até terem três anos ou, em casos excepcionais, até aos cinco anos. Quase todas as mulheres presas têm filhos, mas são muito poucas as que os têm consigo.

“Ter os filhos com elas tende a ser uma situação de último recurso”, explica Raquel Matos. “É bom para elas, mas não é bom para as crianças.” Essa reflexão “traz algum sofrimento e ambivalência para as mulheres. Embora as condições sejam excelentes, nunca é como estar cá fora. A creche é óptima, há actividades e passeios à praia com monitores. Podendo ter os filhos lá, elas gostariam de ter os filhos lá, mas se tiverem familiares com quem os podem deixar, deixam”.

Também Rafaela Granja diz que “muitas mulheres lidam com a maternidade através dos muros”. A investigadora, que estudou os efeitos nas famílias de mães que são presas, esclarece: “Quando a mulher é presa, isso obriga a uma reconfiguração das dinâmicas familiares. Aquela que é mais premente é a questão da maternidade. As mulheres detidas são, por vezes, as únicas cuidadoras das crianças. E há vários casos em que ambos os elementos do casal estão presos, por vezes pelo mesmo crime. Encontra-se por vezes também familiares numa mesma prisão — uma mulher que pode estar presa com uma tia, com uma prima ou com a mãe.”

Classifique isto:

Quase um quinto das mulheres de todo o mundo sofreram abusos sexuais na infância

Junho 8, 2016 às 10:00 am | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Abuso Sexual de Crianças, Dia Internacional das Crianças e Jovens Vítimas de Agressão, Mulher

Notícia do Diário Digital de 3 de junho de 2016.

Quase 20% das mulheres e entre 5% e 10% dos homens de todo o mundo foram vítimas de abusos sexuais na infância, denunciou a organização Save the Children na véspera do Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão.

Em comunicado, a organização não-governamental indica que a dimensão da violência contra as crianças é desconhecida, já que não é denunciada, por vergonha e medo, bem como por ausência de mecanismos adequados.

A Save the Children sublinha que os abusos sexuais de menores representam uma vulneração flagrante dos direitos mais elementares das crianças.

A prescrição dos crimes faz com que os abusadores saiam, muitas vezes, impunes, já que as denúncias de abusos sexuais só são feitas pelas vítimas mais tarde, na idade adulta, quando têm capacidade para entender e enfrentar as situações vividas, precisa a ONG.

Desde 1999, assim que a vítima completa 18 anos, tem um prazo de entre cinco e 15 anos, de acordo com gravidade do abuso, para fazer a denúncia. Findo o prazo, o crime prescreve e a vítima não pode agir contra o seu abusador.

A organização considera “inaceitável” que qualquer crime desta natureza possa ficar impune e luta pela defesa das vítimas e pela restauração dos seus direitos.

Por isso, insta os poderes públicos e os partidos políticos a aprovarem uma lei orgânica para acabar com a violência contra a infância, a alterarem o Código Penal para incluir os crimes sexuais contra crianças no grupo dos que não prescrevem e a garantirem mecanismos de denúncia acessíveis às vítimas menores de idade.

Pede igualmente garantias de fornecimento de cuidados que ajudem à recuperação da criança e evitem que seja novamente vitimizada durante o processo judicial, ao mesmo tempo que exige um mecanismo oficial de recolha de dados que permita conhecer a realidade da violência e, especificamente, dos abusos sexuais na infância.

Diário Digital com Lusa

Classifique isto:

Mulheres e crianças europeias: Um retrato da pobreza

Dezembro 21, 2015 às 6:00 am | Publicado em Divulgação | Deixe um comentárioEtiquetas: Estatística, Europa, Exclusão Social, Jana Hainsworth, Mulher, Pobreza, pobreza infantil, Prevalência, União Europeia

texto da http://pt.euronews.com de 7 de dezembro de 2015.

Um quarto da população europeia encontra-se em risco de pobreza ou exclusão social. Mais de 120 milhões de pessoas estão prestes a cruzar este limiar numa Europa que se afirma como um pilar de desenvolvimento no mundo. Mas será que os critérios que definem o conceito de pobreza são os mesmos doutros continentes?

Uma breve estória sobre diferentes situações de precariedade

Há cerca de mil milhões de pessoas no mundo na situação do André, que ganha menos de um dólar e noventa por dia (cerca de 90 cêntimos de euro). Garantir a alimentação, a água, o alojamento, os cuidados médicos é, nestas circunstâncias, uma luta pela sobrevivência num contexto de pobreza extrema.

Por sua vez, a Ana, o Luís e o Francisco não conseguem assegurar o necessário tendo em conta os custos médios de vida no local onde habitam. É a chamada pobreza relativa. O salário de Ana é 60% inferior à média no seu país. O Luís não ganha dinheiro suficiente para conjugar o pagamento da renda com a compra de alguns alimentos, como a carne. Já o Francisco não consegue arranjar emprego.

São casos que ilustram o risco concreto de exclusão social. A chamada estratégia Europa 2020 pretende resgatar, pelo menos, vinte milhões de pessoas deste quadro.

As mulheres são dos grupos mais afetados

O número de europeus em risco de pobreza e com dificuldades em arranjar emprego aumentou no ano passado. O contexto dos que já se encontravam em situações extremas registou ligeiras melhorias, sobretudo devido à intervenção do Fundo de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas (FEAD). Há uma maior incidência das dificuldades sobre as mulheres na sequência da crise.

Risco de pobreza ou exclusão social na UE (% da população)

Fonte: Eurostat

visualizar o gráfico com todas as funções activas no link:

http://e.infogr.am/poverty___real_economy___pt?src=embed

Um quarto das mulheres na União Europeia está na iminência de integrar as estatísticas de exclusão social ou de pobreza. Dominique vive nos arredores de Paris. Trabalhou durante alguns anos como diretora de um centro recreativo. Quando perdeu o emprego, teve de encontrar uma ocupação completamente diferente.

“Durante quatro anos, vivi com 500 euros por mês, do Rendimento Social de Inserção. Pago uma renda de 550 euros por mês por um estúdio de 16 metros quadrados. Recebo 300 euros de ajudas sociais. Depois de pagar as despesas, ficava com um euro por dia”, conta.

Dominique acabou então por arranjar um trabalho temporário como cozinheira numa cantina e supermercado social em Montreuil. O projeto nasceu em 2013 no âmbito da associação Aurore, que ajuda centenas de famílias a obter produtos alimentares a preços mais acessíveis. A responsável Valérie Normand explica que “entre as pessoas que recebemos – são cerca de mil – mais de metade são mulheres. Cerca de 20% são pessoas que trabalham e que têm dificuldades em chegar ao fim do mês. A crise agravou as vulnerabilidades e isso impede que as situações melhorem.”

Dominique ganha perto de 800 euros por mês, cerca de 60% abaixo do nível médio salarial em França. Oito milhões de franceses encontram-se em situação idêntica. Mais de metade são mulheres. Houve um agravamento de risco de pobreza de mais de 2% nos últimos 20 anos neste país. Em Portugal, o índice aumentou mais de 10% durante o mesmo período.

Os últimos dados mostram que 6,7% da população europeia ganha abaixo do denominado limiar da pobreza, que difere de país para país. Na Roménia, por exemplo, é de 103 euros por mês; na Itália, é de 786 e no Luxemburgo, situa-se nos 1600 euros.

A média das despesas públicas relativas à proteção social na União Europeia ronda os 20% do PIB. Bruxelas anuncia a ambição de reforçar essa fasquia para que o caminho da reintegração social, como no caso de Dominique, seja menos penoso.

A pobreza infantil agrava-se desde 2008

Muitas vezes, as crianças são as mais afetadas na espiral do desemprego ou do trabalho precário dos pais, o que pode degenerar em problemas de má nutrição, de abandono escolar, de depressão.

É através dos desenhos que Simon, de 13 anos, expressa algumas emoções que não costuma transmitir. “Nós costumávamos dormir todos no mesmo quarto. Era muito húmido e muito frio. Havia insetos por todo o lado. Fizemos bem em mudar. Agora as coisas estão melhores”, diz-nos.

A introspeção de Simon acentuou-se quando a família, de Sófia, na Bulgária, começou a ter graves problemas financeiros. Os pais pediram ajuda à SAPI, uma associação integrada numa rede de assistência social que os ajudou a mudar de casa, a manter Simon na escola e a lidar com as suas questões relacionais.

Na Bulgária, mais de metade das crianças correm o risco de exclusão social. É uma tendência que se tem agravado na União Europeia. Os fatores em questão: o emprego dos progenitores, a composição da família e as ajudas sociais.

Segundo Douhomir Minev, presidente da rede europeia Anti-Pobreza na Bulgária, “há duas razões fulcrais para a pobreza infantil: a primeira, uma disfunção a nível familiar; a outra, uma disfunção a nível societal, isto é, a ineficácia institucional. Mas, antes de mais, é preciso evitar que os pais caiam numa situação de pobreza.”

Estima-se que, na Europa, haja 26 milhões de crianças em risco de pobreza ou exclusão social. Para Dani Koleva, da Rede Nacional Búlgara para as Crianças, “a Europa corre o risco de perder cidadãos que poderiam vir a contribuir para a economia. A questão da pobreza é que afeta as gerações seguintes, ou seja, a situação na Europa está a piorar. São necessárias medidas reais, com projetos concretos, programas e financiamentos.”

A visão de Jana Hainsworth, secretária geral da Eurochild

euronews: As mulheres constituem uma parte mais vulnerável da sociedade em tempos de crise?

Jana Hainsworth: Há uma grande discriminação de género na Europa e não é apenas no acesso das mulheres ao mercado laboral, nem nas diferenças salariais que são flagrantes. A sociedade tem de entender o que significa o equilíbrio entre géneros. Ainda prevalece a discriminação laboral, porque há uma maior probabilidade de as mulheres interromperem a carreira durante um certo período, porque tradicionalmente se ocupam mais do núcleo familiar. Isso limita a disponibilidade.

euronews: Há realmente mudanças, tendo em conta os cerca de 20 por cento de fundos europeus destinados a esta problemática?

JH: A questão vai muito além dos financiamentos. Tem a ver com a mudança de mentalidades. É claro que a União Europeia tem, e tem tido, um papel muito importante não só na vertente financeira, mas também na implementação de alterações legislativas. Infelizmente, com todo este contexto de austeridade e crise económica, as prioridades dos decisores desviaram-se para outras áreas. Para obter crescimento económico a longo prazo, é necessário voltar a tornar a igualdade entre homens e mulheres numa questão prioritária. Por vezes, até surgem mitos urbanos que denunciam uma dependência de subsídios, por exemplo, que não refletem de todo a realidade. Há mulheres que não conseguem manter um emprego porque têm de cuidar de familiares idosos ou de crianças, ou ainda porque não conseguem apanhar os transportes a tempo porque têm de levar os filhos à escola. As nossas sociedades não estão preparadas para ajudar as pessoas a manter o emprego ao longo do tempo.

euronews: O que é que a pobreza infantil diz sobre a Europa de hoje em dia?

JH: Os números mais significativos dizem respeito aos núcleos familiares onde nenhum dos pais tem emprego. Mas também há muitos casos onde um dos progenitores tem trabalho. Em países como o Reino Unido, uma creche pode levar um terço do orçamento familiar. Sobram dois terços para o alojamento e as outras despesas. É um desafio gigantesco.

euronews: Este contexto está a comprometer uma ou várias gerações?

JH: É necessário investir. O resultado de um investimento agora só vai ser visível daqui a 20 anos. Os políticos são eleitos em mandatos que duram 4/5 anos. Os políticos têm de ter uma visão de longo prazo. Se não investirem agora, as consequências vão repercutir-se não apenas nesta, mas nas próximas gerações também.

euronews: Como fazê-lo, então?

JH: Porque não pensar numa estratégia que envolva os idosos, por exemplo? Há muitas famílias que, na verdade, dependem dos elementos mais velhos, até por questões financeiras. É preciso ter uma perspetiva geral da sociedade e da comunidade. Há muito que passa pelas políticas a nível nacional, mas há também muito que pode ser feito no interior das nossas comunidades.

euronews: Quais têm de ser os objetivos a curto, médio e longo prazos?

JH: Há 26 milhões de crianças a viverem na pobreza, na Europa – há algo que está muito errado. Reduzir os níveis de pobreza tem de ser uma prioridade. Vamos olhar para a questão como um todo e tentar perceber como é que podemos combater a pobreza não só na perspetiva dos rendimentos, mas melhorando também o acesso aos cuidados de saúde, ao alojamento, à educação, ao desporto, aos espaços em comum onde as crianças podem crescer.

Classifique isto:

O que é ser mulher ou criança no autoproclamado Estado Islâmico?

Outubro 21, 2015 às 7:00 am | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Crianças, Discriminação Religiosa, Estado Islâmico (EI), Exploração Sexual, Mulher

Reportagem do Público de 18 de outubro de 2015.

Kevin Sullivan

O que é ser mulher ou criança no autoproclamado Estado Islâmico? O que se compra e o que falta no território? Como é aplicada a justiça? Três dezenas de pessoas que vivem ou viveram sob o regime extremista dão as respostas.

As carrinhas brancas saem por volta da hora do jantar, carregadas de refeições quentes para os combatentes islâmicos solteiros da cidade de Hit, no Oeste do Iraque. Equipas de mulheres estrangeiras, que deixaram a Europa e vários países do mundo árabe para se juntarem ao Estado Islâmico (EI), trabalham em cozinhas comunitárias para preparar o jantar dos guerrilheiros, entregue nas casas que foram confiscadas a pessoas que fugiram ou foram mortas, diz o ex-presidente da câmara da cidade.

O EI tem atraído dezenas de milhares de pessoas de todo o mundo, prometendo o paraíso na pátria muçulmana que está a erguer nos territórios conquistados na Síria e no Iraque. Mas, na realidade, os islamistas criaram uma sociedade desigual, onde a vida quotidiana é radicalmente diferente para ocupantes e ocupados, de acordo com entrevistas conduzidas a mais de 30 pessoas que vivem ainda no EI ou fugiram recentemente.

Os combatentes estrangeiros e as suas famílias têm direito a habitação gratuita, serviços médicos, educação religiosa e até a uma espécie de entrega de refeições ao domicílio, de acordo com os entrevistados. Recebem salários pagos com os impostos e taxas que sobrecarregam milhões de pessoas que eles controlam, num território que agora tem o tamanho do Reino Unido.

Aqueles que vivem nas mãos do EI dizem que têm de enfrentar não só a brutalidade dos islamistas — que decapitam os seus inimigos e transformam em escravas sexuais as mulheres que pertencem às minorias — como também uma escassez extrema de vários produtos básicos.

Muitos têm electricidade durante apenas uma ou duas horas por dia e em algumas casas a água canalizada fica vários dias sem aparecer. Há poucos postos de trabalho, por isso uma grande parte não consegue pagar os preços exorbitantes dos alimentos, que em alguns casos mais do que triplicaram. Os cuidados médicos são deficientes, a maioria das escolas está fechada e as restrições às saídas para o mundo exterior são impostas pela força das armas.

Ao longo dos últimos dois anos, os islamista produziram uma torrente de propaganda sofisticada na Internet, que ajudou a convencer pelo menos 20 mil combatentes estrangeiros, muitos com famílias, a vir de locais tão remotos como a Austrália. A campanha, que é sobretudo veiculada pelo YouTube e pelas redes sociais, mostra uma terra de rodas gigantes e algodão doce, onde as populações locais convivem animadamente com estrangeiros fortemente armados.

Mas os entrevistados dizem que as suas vidas no “califado”, onde são governados por homens que impõem uma versão extremista da sharia (a lei islâmica), estão a transbordar de medo e escassez. “Regressámos à Idade da Pedra”, diz Mohammad Ahmed, de 43 anos, antigo funcionário da Liga Árabe de Deir al-Zour, uma cidade perto de Raqqa, a autoproclamada capital dos islamistas, no Norte da Síria. “Antes tínhamos uma casa linda, com chão em mármore e azulejos”, diz Ahmed, que fugiu da sua terra em Junho e que agora vive com outros 20 mil sírios no campo de refugiados de Azraq, na Jordânia. “Durante toda a nossa vida tivemos tudo o que precisávamos. Depois, quando eles chegaram, passámos a cozinhar numa fogueira na rua e a lavar as nossas roupas em baldes.”

Várias das pessoas ouvidas afirmam que na verdade o Estado Islâmico é menos corrupto e oferece serviços públicos mais eficazes, como a construção de estradas e recolha de lixo, do que os anteriores governos sírio e iraquiano. No Iraque, dizem alguns, os militantes sunitas tratam-nos melhor do que o Governo central de Bagdad, dominado por xiitas. Mas nenhuma das testemunhas afirma tolerar os islamistas e todos concordam que uma governação mais eficiente não ajuda a desculpar o comportamento fanático e brutal do EI.

“Nós odiamo-los”, diz Hikmat al-Gaoud, o antigo autarca de Hit, de 41 anos. Fugiu em Abril e agora divide o seu tempo entre Bagdad e Amã, na Jordânia.

O Estado Islâmico conquistou poder na sequência dos combates na Síria e no Iraque que já tinham deixado de rastos muitas das instituições públicas. Mas as pessoas entrevistadas afirmam que o EI apenas piorou a situação, de formas que poderão ser sentidas durante as próximas décadas — fazendo regredir os progressos alcançados no ensino público, arruinando a infra-estrutura médica, criando um sistema judicial que assenta no terror e expondo toda uma geração de crianças a uma violência, física e psicológica, devastadora e grotesca.

Para as mulheres, viver no EI significa frequentemente serem sujeitas a uma linha de montagem que serve para garantir noivas aos combatentes, ou às vezes serem sequestradas e levadas para casamentos forçados.

Muitos dos entrevistados apenas quiseram dar o primeiro nome ou recusaram-se a ser identificados fosse de que forma fosse, para proteger a sua segurança e a das suas famílias que ainda vivem em território controlado pelo EI. Foram entrevistados por Skype ou telefone, a partir da Síria e do Iraque, ou pessoalmente, no Iraque, Turquia e Jordânia.

Aqueles que falaram a partir de áreas nas mãos dos islamistas fizeram-no correndo grande perigo, afirmando que estes controlam rigidamente o acesso à Internet. Concordaram em falar para poder contar a sua história sobre a vida dentro do “califado” do Estado Islâmico.

Quase todos os entrevistados dizem ter testemunhado uma decapitação ou outro castigo igualmente selvagem. É praticamente impossível confirmar estes testemunhos, tal como é impossível verificar as afirmações feitas através do material de propaganda que é editado pelo EI. Os militantes raramente permitem a jornalistas ou outros observadores independentes entrar no seu território e já divulgaram vídeos de decapitações de vários capturados.

As entrevistas, conduzidas ao longo de vários meses, foram combinadas bastante ao acaso ou através de contactos mantidos há tempo na região. Apesar de vários activistas terem sido ouvidos, o Washington Post não quis depender deles para estabelecer outros contactos. No campo de Azraq, os jornalistas analisaram os registos de chegadas e procuraram aqueles que tinham partido recentemente das áreas controladas pelo EI. Muitas das conversas duraram duas horas ou mais.

Os militantes controlam pequenas comunidades rurais, mas também grandes zonas urbanas, incluindo Mossul, uma cidade iraquiana com mais de um milhão de pessoas. As suas políticas diferem de região para região, por isso não há um estilo de vida único e uniformizado; mas nas entrevistas houve temas que apareceram consistentemente: mulheres, saúde, educação, justiça e economia. (…)

“A vida no Daesh é um pesadelo todos os dias”, diz uma antiga professora de Matemática que vive em Mossul, usando o nome árabe do Estado Islâmico. “Temos um futuro incerto”, afirma, pedindo para não ser identificada. “Talvez o Daesh nos mate, ou talvez morramos na guerra, ou talvez depois. Aquilo por que estamos a passar agora é uma morte lenta.”

Os islamistas criaram checkpoints para impedir as pessoas de sair. Mas, segundo os entrevistados, há cada vez mais redes de tráfico para ajudar quem decide fugir e estes estão a entrar em cada vez maior número na Jordânia, Turquia, Líbano e nas áreas do Iraque que não estão sob controlo do EI. Responsáveis da ONU afirmam que 60% dos refugiados que atravessaram recentemente a fronteira entre a Síria e a Jordânia fugiam das áreas controladas pelos islamistas.

A propaganda apresenta-os como libertadores; num vídeo recente apareciam, armados, a distribuir doces num lar da terceira idade. Mas, segundo as testemunhas, a maior parte da população vê-os como uma força ocupante impiedosa e tenta manter-se à distância o mais possível. “Mesmo que nos cruzemos na rua ou em lojas, não há convívio”, relata um activista que se identifica como Abu Ibrahim al-Raqqawi, natural de Raqqa, e que gere um site chamado Raqqa Is Being Slaughtered Silently. As pessoas de Raqqa, diz, “sentem-se estrangeiras na sua própria cidade”.

O EI tem tido algum êxito no recrutamento da população local. As pessoas ouvidas dizem que muitos dos seus amigos e vizinhos na Síria e no Iraque escolheram juntar-se aos islamistas, tornar-se combatentes, professores ou funcionários dos seus gabinetes governamentais. Alguns fazem-no porque acreditam no seu objectivo de unir o mundo sob a sua interpretação radical da lei islâmica. Mas a maioria é por desespero. Em locais onde o preço da comida disparou e muitas pessoas vivem com pouco mais que pão e arroz, alguns homens concluíram que tornarem-se guerrilheiros do EI é a única forma de sustentar a família.

“Não há trabalho, por isso temos de nos juntar a eles se queremos sobreviver”, diz Yassin al-Jassem, de 52 anos, que fugiu de sua casa em Raqqa em Junho. “Tantos habitantes locais se juntaram a eles. A fome empurrou-os para o Daesh.”

Peter Neumann, director do Centro Internacional para o Estudo da Radicalização da Violência Política do King’s College, em Londres, afirma que embora os combatentes estrangeiros tenham dado um fôlego ao EI, “a longo prazo, acabarão por se tornar um fardo”. O investigador recorda que as tribos locais revoltaram-se contra a Al-Qaeda no Iraque em meados dos anos 2000 em parte porque viam o grupo como uma organização estrangeira. É da opinião que as pessoas que estão agora sob o controlo do EI poderão fazer o mesmo — sobretudo no Iraque.

No entanto, os entrevistados afirmam que o ISIS não poupa esforços no que se refere à supressão de potenciais levantamentos, matando qualquer um que suspeite de deslealdade.

Faten Humayda, uma avó de 70 anos que deixou a sua terra perto de Raqqa em Maio e que agora vive no campo de Azraq, é da opinião de que a violência faz aumentar o ódio das populações em relação aos islamistas, mas também cria desconfiança entre os locais. E é mais difícil a qualquer movimento de resistência formar-se quando as pessoas pensam que os amigos e vizinhos podem ser informadores. “Eles põem-nos uns contra os outros”, afirma Humayda.

Ahmed, que também abandonou a sua terra nas proximidades de Raqqa, em Junho, adianta que alguns dos combatentes árabes tentam misturar-se com a população local, mas que os europeus e os não árabes nunca o fizeram. E apesar de o EI proclamar que o seu objectivo é proporcionar uma vida melhor aos muçulmanos, parece estar sobretudo concentrado nos combates com os outros grupos rebeldes e as forças do Governo. “Eles foram sempre muito agressivos e parecem zangados”, diz. “Estão ali para lutar, não para governar.”

ler a reportagem completa no link:

http://www.publico.pt/mundo/noticia/a-vida-no-estado-islamico-1711251#

Classifique isto:

25 Abril. Mulheres acumulam emprego com educação dos filhos e lides da casa

Abril 23, 2014 às 1:00 pm | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: 25 de Abril de 1974, Igualdade de Género, Mulher, Portugal

Notícia do i de 15 de abril de 2014.

Por Agência Lusa

Se hoje se espera do homem e da mulher a partilha de responsabilidades familiares, no Estado Novo a norma era outra: à mulher casada competia governar a casa e ao marido administrar os bens do casal

Quarenta anos depois da democratização das relações entre marido e mulher, são mais elas que continuam ocupadas com as tarefas domésticas e com a educação dos filhos, não obstante trabalharem fora de casa, como eles.

A Constituição de 1976 consagra para homens e mulheres os mesmos direitos e deveres perante o trabalho e a educação dos filhos.

Contudo, de acordo com o relatório mais recente, de 2012, do Observatório das Famílias e das Políticas de Família, as mulheres empregadas gastam mais tempo do que os homens nas lides da casa e nos cuidados com os filhos.

Os dados, que se reportam ao III Estudo Europeu sobre a Qualidade de Vida, colocam Portugal como o país onde as mulheres trabalhadoras despendiam, em 2011, mais sete horas semanais do que os homens, em idênticas circunstâncias, a cozinhar ou noutras tarefas domésticas, e nos cuidados e na educação das crianças.

Numa Europa então a 27 Estados-membros, Portugal ultrapassava a média europeia – cinco horas semanais de diferença – quanto ao tempo gasto pelas mulheres nas lides da casa.

As estatísticas confirmam o que para a socióloga Maria das Dores Guerreiro, do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, ainda é uma evidência: as mulheres têm de ser “supermulheres”, mães, mulheres, profissionais e donas de casa, a menos que se mudem mentalidades.

“Uma tarefa hercúlea, 40 anos não chegam”, sustentou à agência Lusa, lembrando que “as gerações adultas continuam a transmitir esse modelo às gerações mais novas”.

Para a docente, que tem estudado o tema da conciliação entre trabalho e família, a revolução de mentalidades deverá passar obrigatoriamente pela escola, que tem de ensinar “valores e outras práticas” quer a meninos, quer a meninas.

“As mulheres aprenderam a cuidar dos filhos, não nasceram com esse instinto, e os homens também podem aprender, assim a sociedade o queira”, advogou, estendendo o princípio às tarefas domésticas.

As estatísticas, mais uma vez, são claras. Segundo o Observatório das Famílias e das Políticas de Família, apesar de ter aumentado o número de casais que escolhem partilhar a licença de parentalidade, os homens recorrem menos a este apoio social do que as mulheres.

Em 2012, os 16.862 pais que partilharam a licença representavam 19% do número total de nascimentos, contra 22% quando consideradas as mulheres que gozaram o subsídio parental inicial.

“Qual a mulher que abdica de ficar mais tempo com os filhos?”, questionou Maria das Dores Guerreiro.

Para a socióloga Sara Falcão Casaca, do Instituto Superior de Economia e Gestão, o trabalho a tempo parcial – uma bandeira do Governo – para uma mãe ou um pai se dedicar mais aos filhos representará um “retrocesso nas relações de género”, uma vez que a igualdade entre homens e mulheres passa pela “partilha das esferas pública e privada”.

A ex-presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género entende que, por exemplo, em alternativa, as políticas governativas deviam apoiar ambos os progenitores com o aumento da rede de oferta pública escolar para a primeira infância.

Se hoje se espera do homem e da mulher a partilha de responsabilidades familiares, no Estado Novo a norma era outra: à mulher casada competia governar a casa e ao marido administrar os bens do casal.

“Tínhamos legislação que definia e regulamentava a vida familiar, em que havia um chefe de família, o homem, e a mulher subordinava-se a ele, devia-lhe respeito, obediência e, até, era legítimo que o homem batesse na mulher, que a sancionasse, que a matasse para não ver quebrada e posta em causa a sua honra, em caso de infidelidade”, descreveu a socióloga Maria das Dores Guerreiro.

Depois da Revolução, as mulheres tiveram de esperar ainda mais quatro anos pelo fim da figura do chefe de família, mas, hoje, fruto do amparo institucional e legislativo, denunciam mais a violência doméstica, de que são as principais vítimas.

*Artigo escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico aplicado pela agência Lusa

Classifique isto:

O IAC pode ajudar WHATSAAP

CONTACTE-NOS

iac-marketing@iacrianca.pt

Apoiar o IAC

Twitter IAC

-

Junte-se a 1.067 outros subscritores

Linha SOS – Criança 116 111

Linha SOS Família – Adoção

Categorias

O que temos escrito…

- Junho 2024 (32)

- Maio 2024 (73)

- Abril 2024 (73)

- Março 2024 (70)

- Fevereiro 2024 (68)

- Janeiro 2024 (72)

- Dezembro 2023 (58)

- Novembro 2023 (76)

- Outubro 2023 (75)

- Setembro 2023 (72)

- Agosto 2023 (76)

- Julho 2023 (72)

- Junho 2023 (70)

- Maio 2023 (78)

- Abril 2023 (69)

- Março 2023 (77)

- Fevereiro 2023 (69)

- Janeiro 2023 (75)

- Dezembro 2022 (69)

- Novembro 2022 (79)

- Outubro 2022 (78)

- Setembro 2022 (62)

- Agosto 2022 (76)

- Julho 2022 (78)

- Junho 2022 (78)

- Maio 2022 (76)

- Abril 2022 (70)

- Março 2022 (76)

- Fevereiro 2022 (70)

- Janeiro 2022 (67)

- Dezembro 2021 (63)

- Novembro 2021 (75)

- Outubro 2021 (74)

- Setembro 2021 (47)

- Agosto 2021 (70)

- Julho 2021 (75)

- Junho 2021 (77)

- Maio 2021 (76)

- Abril 2021 (73)

- Março 2021 (80)

- Fevereiro 2021 (72)

- Janeiro 2021 (74)

- Dezembro 2020 (79)

- Novembro 2020 (75)

- Outubro 2020 (82)

- Setembro 2020 (77)

- Agosto 2020 (74)

- Julho 2020 (90)

- Junho 2020 (91)

- Maio 2020 (96)

- Abril 2020 (96)

- Março 2020 (78)

- Fevereiro 2020 (75)

- Janeiro 2020 (79)

- Dezembro 2019 (81)

- Novembro 2019 (81)

- Outubro 2019 (98)

- Setembro 2019 (77)

- Agosto 2019 (88)

- Julho 2019 (92)

- Junho 2019 (103)

- Maio 2019 (117)

- Abril 2019 (94)

- Março 2019 (93)

- Fevereiro 2019 (85)

- Janeiro 2019 (86)

- Dezembro 2018 (107)

- Novembro 2018 (105)

- Outubro 2018 (98)

- Setembro 2018 (78)

- Agosto 2018 (81)

- Julho 2018 (94)

- Junho 2018 (106)

- Maio 2018 (129)

- Abril 2018 (113)

- Março 2018 (113)

- Fevereiro 2018 (97)

- Janeiro 2018 (115)

- Dezembro 2017 (101)

- Novembro 2017 (117)

- Outubro 2017 (118)

- Setembro 2017 (89)

- Agosto 2017 (84)

- Julho 2017 (93)

- Junho 2017 (116)

- Maio 2017 (128)

- Abril 2017 (105)

- Março 2017 (122)

- Fevereiro 2017 (115)

- Janeiro 2017 (116)

- Dezembro 2016 (88)

- Novembro 2016 (98)

- Outubro 2016 (122)

- Setembro 2016 (105)

- Agosto 2016 (93)

- Julho 2016 (85)

- Junho 2016 (112)

- Maio 2016 (147)

- Abril 2016 (131)

- Março 2016 (143)

- Fevereiro 2016 (146)

- Janeiro 2016 (132)

- Dezembro 2015 (118)

- Novembro 2015 (135)

- Outubro 2015 (191)

- Setembro 2015 (131)

- Agosto 2015 (104)

- Julho 2015 (137)

- Junho 2015 (166)

- Maio 2015 (157)

- Abril 2015 (206)

- Março 2015 (215)

- Fevereiro 2015 (169)

- Janeiro 2015 (134)

- Dezembro 2014 (125)

- Novembro 2014 (142)

- Outubro 2014 (166)

- Setembro 2014 (123)

- Agosto 2014 (98)

- Julho 2014 (139)

- Junho 2014 (138)

- Maio 2014 (174)

- Abril 2014 (131)

- Março 2014 (138)

- Fevereiro 2014 (116)

- Janeiro 2014 (123)

- Dezembro 2013 (120)

- Novembro 2013 (122)

- Outubro 2013 (124)

- Setembro 2013 (107)

- Agosto 2013 (82)

- Julho 2013 (107)

- Junho 2013 (119)

- Maio 2013 (138)

- Abril 2013 (122)

- Março 2013 (110)

- Fevereiro 2013 (92)

- Janeiro 2013 (104)

- Dezembro 2012 (85)

- Novembro 2012 (97)

- Outubro 2012 (104)

- Setembro 2012 (94)

- Agosto 2012 (82)

- Julho 2012 (97)

- Junho 2012 (95)

- Maio 2012 (116)

- Abril 2012 (91)

- Março 2012 (106)

- Fevereiro 2012 (90)

- Janeiro 2012 (87)

- Dezembro 2011 (87)

- Novembro 2011 (92)

- Outubro 2011 (89)

- Setembro 2011 (85)

- Agosto 2011 (79)

- Julho 2011 (77)

- Junho 2011 (103)

- Maio 2011 (132)

- Abril 2011 (82)

- Março 2011 (95)

- Fevereiro 2011 (84)

- Janeiro 2011 (87)

- Dezembro 2010 (91)

- Novembro 2010 (87)

- Outubro 2010 (78)

- Setembro 2010 (75)

- Agosto 2010 (75)

- Julho 2010 (77)

- Junho 2010 (75)

- Maio 2010 (79)

- Abril 2010 (81)

- Março 2010 (67)

- Fevereiro 2010 (65)

- Janeiro 2010 (53)

- Dezembro 2009 (17)

- Abuso Sexual de Crianças Actividades para Crianças Adição Adolescentes Alunos Artigo Bebés Brincar Bullying CEDI - IAC Conferência Conflitos Armados Contos Coronavírus COVID-19 Crianças Crianças desaparecidas Crianças em Risco Crianças Refugiadas Cyberbullying Dependência Direitos da Criança Dulce Rocha Educação Educação Pré-Escolar Encontro Escola escolas Estatística Estudo Exclusão Social Exploração Sexual de Crianças família IAC - Projecto Rua Inclusão Social Instituto de Apoio à Criança Internet Jogos on-line Jovens Legislação Leitura livro Livro Digital livro Infantil Manuel Coutinho Maus Tratos e Negligência Obesidade infantil Parentalidade Pobreza pobreza infantil Portugal Prevenção Prevenção do Bullying Professores Promoção do Livro e da Leitura Recursos Educativos Digitais Redes Sociais Relatório Relação Pais-Filhos Riscos na Internet Sala de Aula Saúde Infantil segurança infantil segurança na internet Seminário Smartphones Tablets Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC) UNICEF União Europeia Video Violência Contra Crianças Violência Doméstica Violência em Contexto Escolar Vídeos Workshop

Entradas Mais Populares

- Mais de 80 Projetos para Educação Infantil

- Webinar "Crianças e Jovens Vítimas de Crime e de Violência" 19 junho

- Crianças e abusos: estamos, ou não, dispostos a entrar na caminhada?

- 10 Mandamentos da Prevenção e Combate ao Bullying

- Cavalinho, cavalinho Por Matilde Rosa Araújo

- Infografia Dia da Criança 1 de junho - INE

- Recreio de escola de Gaia usado como tabuleiro de jogos para reduzir uso do telemóvel

- "Deixem as crianças ser crianças!!

- TPC Férias de Verão

- Viver em internato? O i conta-lhe qual é o lado bom e o lado mau dos colégios internos

Os mais clicados

Blog Stats

- 7.733.166 hits

Mais Amigos da Criança

- ABC Justiça

- Alerta Premika!

- ANDI

- APEI

- APF

- APSI

- Aventura Social

- CIEC – Centro de Investigação em Estudos da Criança

- CNASTI

- CNPCJR

- CONFAP

- Crianças e Jovens em Risco – Direcção-Geral da Saúde

- Crianças em Risco

- ECPAT

- EU Kids Online – Portugal

- HBSC

- IAC-Açores

- International Observatory on Violence in School

- Internet Segura

- João dos Santos no século XXI

- Linha Alerta

- MiudosSegurosNa.Net

- NEIJ

- Noesis on line

- Observatório Permanente da Juventude

- OPJ

- PIEC

- PNL

- Rede Media e Literacia

- Sítio Web da UE sobre os Direitos da Criança

- School Bullying and Violence

- Special Representative of the Secretary General on Violence against Children (SRSG)

- SPP

- UNICEF Innocenti Research Centre

Entries e comentários feeds.