Orientações Pedagógicas para Creche, consulta pública até 16 de fevereiro

Fevereiro 5, 2024 às 8:00 pm | Publicado em Divulgação, Estudos sobre a Criança | Deixe um comentárioEtiquetas: Creche, Direção-Geral da Educação (DGE), Educação de Infância, Pedagogia, Proposta Curricular

Aceder ao documento aqui

Classifique isto:

Seminário online “Modelos e Abordagens Pedagógicas de Educação de Infância” 18 maio

Maio 17, 2022 às 8:00 pm | Publicado em Divulgação | Deixe um comentárioEtiquetas: Educação de Infância, Escola Superior de Educação de Lisboa, Modelo HighScope, Movimento Escola Moderna, Pedagogia, Pedagogia de Reggio Emilia, Seminário Online

Mais informações aqui

Classifique isto:

Educar para transformar o mundo: inovação e diferença por uma educação de todos e para todos – e-book

Fevereiro 20, 2020 às 6:00 am | Publicado em Livros, Recursos educativos | Deixe um comentárioEtiquetas: E-Book, Educação, Educação Inclusiva, Enrico Bocciolesi, Livro Digital, Pedagogia, Recursos Educativos Digitais, Sílvia Ester Orrú

Texto do blogue RBE de 9 de julho de 2019

Orrú, Sílvia Ester ; Bocciolesi, Enrico. Educar para transformar o mundo: inovação e diferença por uma educação de todos e para todos / Educar para transformar el mundo: innovación y diferencia por una educación de todos y para todos. Ciudad Madero: Librum, 2019

Download (texto completo):

É por meio da educação que é possível fortalecer o respeito pelos direitos humanos, a aceitação das diferenças como qualidade própria de todos os seres humanos, bem como aprender a conviver com distintas pessoas e a se constituir sujeito de sua própria história. Por meio de uma educação libertadora é realizável a constituição de uma sociedade cada vez mais democrática e inclusiva.

Com o objetivo de partilhar saberes e ações pedagógicas em prol de uma educação de todos e para todos numa perspetiva de educação democrática, inclusiva e inovadora, é que nasce esta obra a partir de estudos e vivências de professores do Brasil, Chile, Espanha, Itália e Portugal. Os capítulos apresentam perspetivas teóricas e experiências que reconhecem a diferença, a inclusão e a inovação como pilares fundamentais para a educação contemporânea e das futuras gerações.

Nas palavras de Paulo Freire, “ensinar exige a convicção de que a mudança é possível”. Este é o maior sentido desta obra concebida com gosto pelos seus autores: partilhar convicções de que educar pessoas para transformar o mundo, é um ato de amor e de coragem.

Classifique isto:

Fórum Educação e Mudança – 1 de fevereiro em Lisboa

Dezembro 11, 2019 às 6:00 am | Publicado em Divulgação | Deixe um comentárioEtiquetas: Ambientes Educativos Inovadores, Aprendizagem em Ambiente Digital, Escola, Fórum, Pedagogia, Sala de Aula, Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC), TIC

Mais informações no link:

Classifique isto:

“As crianças que não sabiam ler nem escrever eram postas na chamada ‘fila dos burros'”

Setembro 3, 2019 às 8:00 pm | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Alunos, Educação, Ensino, Ensino Básico, Escola, Estado Novo, Pedagogia, Professores, Raul da Silva Mendes

Entrevista de Raul da Silva Mendes ao Diário de Notícias de 13 de agosto de 2019.

Carlos Ferro

Deu aulas durante 52 anos, sempre no ensino básico. Ajudou agricultores e pescadores a aprender a ler e a escrever e desenvolveu um método com que conseguiu “ganhar” para a escola crianças com dificuldades de aprendizagem. Combateu, assim, a “fila dos burros”.

Raul da Silva Mendes tem uma vida dedicada ao ensino, com especial atenção às crianças com dificuldades de aprendizagem. Estudioso, desenvolveu um método para ensinar os miúdos mais “complicados” a ler e a escrever, aqueles que há muitos anos eram colocados na “fila dos burros” na escola primária. E ainda hoje anda com um bloco onde aponta as suas investigações que gostava de ver aplicadas principalmente no ensino dos imigrantes que chegam a Portugal.

Durante a conversa, que por vezes interrompia dizendo que se calhar estava a falar demasiado – “já se sabe, um velho tem muitas história” -, falou do seu método de ensino Do Número à Palavra (cada letra está associada a um número, A=1 etc., o que permite aos alunos associarem letras até formarem palavras), das dificuldades que enfrentou e dos projetos que abraçou.

E das aulas dadas aos pescadores do Montijo, em que um deles um dia lhe disse: “A minha filha faz lá em casa uns desenhos…” E quem era essa filha que desenhava essas coisas? A artista plástica Fernanda Fragateiro.

Raul Mendes nasceu em Évora a 24 de agosto de 1940, ali tirou o curso na Escola de Magistério Primário – “era a solução para quem não podia ir para as três universidades que havia, Lisboa, Porto e Coimbra” -, mas foi no Montijo que cumpriu praticamente toda a sua carreira. É nesta cidade do distrito de Setúbal que já reconheceu o mérito do seu trabalho que vive.

Sentado numa esplanada num dos jardins da cidade, Raul Mendes desfia memórias – das aulas de Marcelo Caetano na Faculdade de Direito, das exigências de Salazar – que vão sempre dar aos alunos que ajudou. “Tive dois alunos chineses que eram muito bons. Só fizeram até ao nono ano. Hoje são dois grandes amigos. Tiveram um restaurante onde deixei de ir almoçar porque não pagava.”

Com tantos anos de carreira, ainda hoje tem uma mágoa: o não ser aproveitado como devia ser o livro de Vergílio Ferreira Vagão J, que chegou a ser censurado em 1971 e no qual as diferenças entre estratos sociais é o tema central.

Se lhe pedir para se definir, o que diria?

Sou um antigo professor do ensino primário, que agora se chama básico, natural de Évora, ali estudei e frequentei a Escola de Magistério Primário, que designei como a universidade do povo. E universidade do povo porquê? Porque a classe pobre ou mesmo média não podiam ir para as três universidades: Lisboa, Porto, Coimbra.Portanto, o objetivo foi sempre ser professor?

A estratégia era fazer um curso médio de professor. Antigamente para se ser professor do ensino básico bastava a quinta classe, o nono atual. Fiz logo a seguir o antigo sétimo ano, que agora é o 12.º, na alínea D, Direito, fui frequentar esse curso. Só que vi que o programa jurídico não tinha nada que ver com o programa pedagógico. Pus de lado o Direito, ainda frequentei um ano – como curiosidade, era professor de Introdução ao Estudo de Direito e Direito Administrativo o professor Marcelo Caetano-, a partir daí comecei a dedicar-me aos meus alunos e sobretudo a observar melhor o que era uma sala de aula e o que era o meio familiar e as influências que tinha na escola.E onde começou a dar aulas?

Fui morar para Carcavelos, dei aulas em Manique do Estoril.Falou-me num livro de Vergílio Ferreira…

Há um livro dele, Vagão J, que me serviu de guia. É pouco conhecido, foi editado em 1944 e focava precisamente a ação do professor na escola e na aldeia, a influência social e política do professor e na melhoria das condições sociais dessa população. Claro que entra em contradição com Carneiro Pacheco, o ministro da Educação Nacional [entre 1936 e 1940], porque ele entendia que as crianças aos 7 anos tinham um cérebro tão plasticável, que todas as ideias que lhes incutissem lá ficavam, sobretudo as de pátria, amor a Portugal, amor ao Estado, dentro da trilogia Deus, pátria, família.O que Vergílio Ferreira contestou?

Nesse seu livro ele diz que as crianças têm um cérebro que faz lembrar a cera, simplesmente têm outros sulcos que lhes tinham sido transmitidos ao nascer. Essa contradição custou que esse livro que eu digo tão importante e tão pouco conhecido fosse censurado. Depois é reeditado pela Livraria Bertrand numa pequena abertura do Estado Novo, em 1971, já com Marcelo Caetano.Como foi o seu início no ensino?

Comecei a trabalhar e fiquei alarmado com a quantidade de crianças que não conseguiam fazer a primeira classe – na altura, havia avaliações na primeira classe – porque não sabiam ler nem escrever. Esses eram sistematicamente postos numa fila a que os colegas chamavam a “fila dos burros”. Logo no primeiro ano em que comecei a ensinar crianças da primeira classe reparei que eles afinal na matemática, nas operações e no cálculo eram absolutamente normais e na disciplina de Educação Visual até tinham ideias interessantes.O problema era o português…

E então surgiu a questão: porque é que eles ao entrarem no domínio da língua portuguesa, na iniciação da leitura, se desinteressavam, mas depois nos domínios da matemática eram paralelos aos outros. Pensei: será que uma criança com dificuldades na aprendizagem da leitura prefere o número? A matemática? Será que eles na sua vida prática, ao contarem as caricas, ao contarem as pedrinhas, adquirem essas noções? E gostam de ligar a vida, a brincadeira, ao estudo, à prática? E então pensei: se fizer a simbiose do número à palavra, será que vou interessá-los? E então, no ano de 1985-86, introduzi na minha classe, a par da turma “normal”, cinco alunos que já tinham vários anos de repetentes e eram totalmente analfabetos.Como foi a integração?

O meu estudo baseou-se no selecionar as palavras da língua portuguesa que se escrevem apenas com uma letra e, para meu espanto, são apenas seis: u, o, ã, a, é, i. Essas foram as primeiras letras que começaram a conhecer. A diferença é que, enquanto nos anos anteriores lhes davam logo de início palavras e sílabas que não lhes faziam sentido, eu só com palavras com uma letra fazia textos. Consegui pô-los a dialogar: “É o i? É o. É o u?.” Este diálogo motivou-os, diziam “já sabemos ler”.Isso dava a noção de que a leitura estava muito ligada ao número. Era a chapa 1, depois passava para a chapa 2 – palavras com duas letras -, etc., quando se chega às palavras com três letras já se podia fazer inúmeras variantes. O aluno, antes de iniciar a fase da leitura, tem de dominar o alfabeto, então construí tabelas com o alfabeto e numeradas por baixo: A -1; B – 2; C – 3 e por aí.É uma lógica diferente do que se ensina.

Esta lógica do número e do fonema possibilitava iniciar jogos com dinâmica. Por exemplo: onde vou buscar letras que possam formar a palavra pai? E eles iam ver os números a que correspondia a letra. Esta ligação do número ao fonema ia ao encontro do problema de que a criança parece gostar mais das coisas concretas, do número. Essa é a raiz do meu trabalho. Obtive resultados sobretudo na resposta das crianças, que depois diziam “eu já não sou maluco”, “eu já sei ler”.O suborno em bifes e os desenhos da futura artista Fragateiro

Depois das crianças, os adultos…

Fiz um curso de especialização no ensino de adultos. Para ter a carta de condução era obrigatório ter a quarta classe. Ora, havia imensas pessoas com negócios que precisavam das carrinhas e então surgiram muitos alunos a frequentar os cursos de adultos.E as dificuldades?

Também foi uma longa aprendizagem, porque eles, ao escreverem – sobretudo os agricultores -, tinham tanta força na mão que entre a caneta e o papel rasgavam o papel. Então a estratégica foi esta: se eu fosse cavar a sua terra, não conseguia fazer um sulco. Agora aqui [na aula] estava com força a mais.Como o professor “dá a volta” à questão?

O professor foi sempre um ator que em todas as circunstâncias tem de se adaptar e saber motivar. Porque com um aluno desmotivado não há aprendizagem.E como conseguiu ter sucesso?

Apresentava palavras com uma letra, com duas e dizia: cá está um texto. A novidade que introduzi é que produzia um texto com significado juntando os três vetores que considero fundamentais e que são universais: o movimento, a música e o drama. Todo o texto nestas idades [ensino básico] que não for possível ser dramatizado não é texto.Hoje ainda é assim?

O problema da formação de professores é que se diluiu a especialização. O ensino, sobretudo da escrita e da língua, leva muito tempo, o professor tem de observar, pois a escola é um laboratório. Mas hoje eles estudam imensas disciplinas e ficam preparados de maneira igual. Não há especialização e perde-se o que é fundamental: o aluno sair do ensino primário a saber ler, escrever e contar e, sobretudo, saber descodificar mensagens. Hoje a vida é uma descodificação de mensagens. Um aluno que saia iletrado da escola terá sempre dificuldades enormes em sobreviver.O que o seu método conseguia evitar…

Sempre tive um ensino muito dinâmico. Por exemplo, quando me chegaram à sala dois chineses, o problema foi que todos os alunos diziam “eles têm os olhos em bico” e eu tive um trabalho árduo para os integrar na sala de aula, dizendo que eram meninos com outras valências, outros costumes. Que até nos iam contar quando soubessem ler e escrever histórias do seu país, sobretudo dos jogos. Eles foram sempre excelentes no cálculo, na matemática. Eram ótimos alunos, todos os dias falava com eles, mesmo no ensino secundário, queria que continuassem a estudar, mas chegaram ao nono e pararam. Até aos pais disse que eles deviam ir para um curso de Gestão, ainda por cima dominando o chinês e o português. Mas não, estão por aí, tiveram um restaurante onde eu ia almoçar e deixei de lá ir porque nunca pagava nada. São dois grandes amigos que ficaram.Regressando ao ensino de adultos. Foram momentos difíceis?

O Salazar exigiu que para se tirar a carta de condução era necessário ter a quarta classe. E então surgiram problemas curiosos. Como, por exemplo, o gerente de um balcão do Banque Franco-Portugaise, que tinha o curso de Economia tirado no estrangeiro e teve de ir tirar a quarta classe. Os frades capuchinhos tiveram de o fazer para poderem guiar os tratores e só falavam espanhol. Depois surgiram problemas dramáticos: na Base Aérea do Montijo, os soldados só podiam sair da base se fossem o braço-direito dos pais, por exemplo, na agricultura, quando fizessem a quarta classe. Agora veja o dilema do professor primário se reprovasse um aluno – ele não saía.E exigentes…

Tinha de ser um diálogo muito estimulante, senão eles desistiam. Por exemplo, tive um pequeno grupo de pescadores do Montijo – seis – em que a sala de aulas era a sala da casa de um deles. Um era o pai da artista que fez as ondas do mar nos relvados, a Fernanda Fragateiro – e ele dizia: “A minha filha faz para lá uns desenhos.” Ia a casa deles, falava com eles sobre a pesca, as suas dificuldades. Acabei por me integrar no meio piscatório do Montijo. Era sempre muito difícil estimulá-los, queriam o fácil, o desistir. Um dia um talhante aqui do Montijo diz-me assim: “Eu pago-lhe [para o aprovar]. Quer que lhe pague em costeletas ou em bifes?.” E eu dizia-lhe “não, quero é que você vá à sala de aula. Ele desistiu, não sei como é que fez depois”.O professor é um ator e um fingidor

Já disse várias vezes que o professor é um ator. Quer explicar melhor?

O ato de ensinar, a sala de aula, exige muito do professor. Ele não pode ir para casa pousar a caneta. Exige todo um planeamento para o dia seguinte. São cinco horas que passa como um ator. Tive um professor que antes de entrar na sala de aula chegava ao pé do cabide e, apesar de não usar chapéu, fazia o gesto de o tirar e colocar lá. Os miúdos diziam-lhe “porque está a tirar o chapéu, enganou-se, não tem chapéu” e ele respondia “estou a pôr aqui as preocupações”. Ou seja, a sala de aula tem de ser de uma concentração absoluta do professor para os alunos. E tem de preparar a lição porque tem de saber que tem de fazer este jogo, a seguir tem de preparar a aula, a seguir eles já estão muito cansados, têm de ir um bocadinho ao recreio se o tempo o permitir. Quando fui trabalhar, a empregada dizia: “Julgava que o senhor não estava lá [na sala de aula] porque estava habituada a ouvir os professores a gritar. Comigo não era assim, pois cada aluno sabia o que tinha de fazer.”É por isso que um professor é um fingidor?

A sala de aula é um palco e um palco muito importante. Sabe, também dialoguei muito com os pais e isso foi uma inovação perigosa. Antes do 25 de Abril, reuniões só as autorizadas e essas eram poucas.Conseguia ter uma boa relação com os alunos?

A ligação da vida à escola foi sempre a minha preocupação. Nos 3.º e 4.º anos destinava os primeiros dez minutos de aula para que eles me fizessem uma pergunta. Um dia fiquei de boca aberta quando um me perguntou “professor, o que é investigar? Estão sempre a falar na televisão em investigar”. Obrigou-me a fazer a ligação à vida.E como foi a ligação dessa vez?

Eu era muito amigo de um agricultor e aproveitava as histórias dele para a escola. Um dia disse-me “ó professor, este ano foi um desastre para as ervilhas. Veja lá se consegue acompanhar a minha ideia: eu costumava guardar as sementes das ervilhas em frascos de vidro e este ano coloquei em caixas de plástico. Será que isso está ligado?” Peguei neste problema e investiguei. Tínhamos de arranjar uma amostra com frascos e caixas, registar tudo e depois ver na produção. Isto é que é investigar. Investigar não é responder sim ou não. Não podia responder ao senhor, pois não tinha investigado.Nem sempre é assim que funciona a escola…

Eu ria-me com os inspetores que iam à minha sala de aulas e diziam: “Agora a escola ativa é que é o paradigma.” Continuavam como inspetores, mudava o governo, voltavam a aparecer e diziam “agora é a pedagogia por objetivos”. Eu perguntava-lhes: “Mas qual é a diferença?” Não sabiam. Depois iam dar uma aula e qual era a letra que escolhiam? O “i”, que é a mais fácil: um risco para cima, para o lado e uma pintinha. Ou o “o”. Simplesmente, dizia-lhes que tinham de ouvir primeiro os problemas do professor e então fazer ou tentar dar resposta a essa dúvida. Não era a escolha feita por eles, era a escolha dos professores. Agora, quando apresentamos um projeto, a pergunta, que não se ouve cá fora, é “de que partido é ele?”. Tem interesse se for do partido.Que trabalho acha que deveria ser feito na educação?

Uma análise às escolas que fecham. Não há alunos, fecham-se as escolas e estas passam a ser o quê? Um café, um restaurante, quando defendo que deveriam ser um polo cultural, um local de encontro. É curioso que esse problema surgiu já no tempo do Salazar. O pai do Marcelo Caetano, que foi governador-geral de Moçambique e subsecretário de Estado da Educação, queria o aproveitamento das escolas como um polo cultural da aldeia. Por exemplo, levar lá um rancho folclórico. Mas o Salazar discordou – “isso era na Casa do Povo”, defendia. Pois na Casa do Povo fazia-se política.Nessa vontade de estudar e aprender, o Raul Mendes tirou um doutoramento.

Foi o primeiro doutoramento em Ciências da Educação na Lusófona. Quando me aproximei do final da carreira e comecei a ter mais tempo livre, matriculei-me aos 54 anos na Escola Superior de Educação João de Deus, que para mim era o polo por excelência da formação de professores. Estive lá dois anos. O Dr. António rodeou-se de personalidades muito importantes no mundo pedagógico. O meu método era mais virado para a recuperação de crianças – não batia no método deles -, mas vi pela reação dele, quis ser o meu orientador da tese, para ficar com o domínio do trabalho. De qualquer modo, servi-me dessa escola para apresentar este método, lá está na biblioteca das teses o método Do Número à Palavra, simplesmente nunca teve, nem poderá ter, divulgação porque poderá colidir com o método João de Deus.Não se ficou por aí…

Depois fiz o mestrado e o doutoramento sobre “A formação de professores em Portugal antes e depois do 25 de Abril – que mudanças”. Ouvi 34 professores que tinham exercido antes e outros depois dessa data.E que diferenças encontrou?

Mais na idade do que na formação profissional. Os mais recentes aderiram melhor, no modo geral, ao 25 de Abril, enquanto os mais antigos estavam muito afetos à trilogia Deus, pátria, família. Mas sempre houve quem furasse o sistema. Eu não admitia que numa classe houvesse a fila dos burros e a dos outros. A única divisão que fazia era os que viam melhor ou pior, que ouviam melhor ou pior.O orgulho nos netos

Como é a sua vida atual?

Tem sido ótimo acompanhar o estudo dos meus netos. Tenho dois – um está no 8.º ano e o outro entrou no Técnico, no 1.º ano de Engenharia Industrial. Fiquei muito contente quando há tempos fui ao quarto dele e tinha lá colado na secretária meia dúzia de pensamentos meus. Um deles era “na vida devemos ser honestos, trabalhadores”. Nos aniversários dei-lhes sempre uma prenda diferente, um poema, qualquer coisa que mostrasse o que era a vida. Ainda hoje mantenho a ligação ao estudo. Pensando sobretudo nos imigrantes que têm dificuldades na língua portuguesa e procuro conciliar o que é este método com pessoas com estrato social normal.Já pensou em editar esse seu método de ensino?

Enviei a uma editora que passados 15 dias me respondeu que a parte editorial estava esgotada. Eles não explicam, mas no ensino há um milhão de alunos e com problemas são 10%, por isso não é rentável uma edição. Ainda por cima, o livro seria caro porque é todo baseado em gravuras.O que lhe falta fazer ainda?

Falta fechar o ciclo, ou seja, ver esta obra continuada e aplicada pelo menos no sentido de experiência para ver se as crianças se desenvolvem e aprendem.Sempre a pensar nas crianças…

Conto-lhe outra coisa curiosa: quando acabava a aula, dizia aos miúdos “hoje saímos mais ricos”. E alguém começava a mexer nos bolsos…

Classifique isto:

Nem chumbar, nem passar. Nesta escola, a única alternativa é aprender

Abril 30, 2019 às 8:00 pm | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Aprendizagem, Escola Básica de Fonte Santa, Pedagogia, Retenção Escolar

Texto e imagem do Observador de 25 de abril de 2019.

Na Marinha Grande, os chumbos são residuais, mas, para consegui-lo, os professores “fazem o pino”. Fará sentido não reprovar alunos? Especialistas dizem que sim, mas falta encontrar a fórmula mágica.

Quando for grande, a Laura bem pode ser a diretora desta escola. Tem 7 anos, está no 2.º ano e é mais desembaraçada do que muitos miúdos de 12. Com um brilho nos olhos, pergunta-nos se queremos fazer uma visita guiada pela Escola Básica de Fonte Santa, no agrupamento da Marinha Grande Poente. A resposta é afirmativa e Laura, vestindo a pele de anfitriã, mostra-nos tudo: o refeitório, a sala do pré-escolar, o sítio onde trocam os sapatos da rua pelas socas, os recantos do recreio, a horta do 1.º ciclo, a árvore onde costuma apanhar amoras — “Ou eram framboesas?” — e a sala da CAF. Não hesita quando lhe perguntamos o que quer dizer a sigla. “É a Componente de Apoio à Família, onde ficam as crianças até os pais as puderem vir buscar.”

O que vimos antes desta visita guiada, na escola que fica à beira de um pinhal, tem todos os ingredientes para ser uma receita de insucesso escolar. Antes do recreio, Laura partilhou uma sala de aula com mais 34 alunos, numa turma com crianças do 1.º ao 4.º ano. Na teoria, o cenário soa a péssimo. Na prática, não podia funcionar melhor. As estatísticas confirmam: por aqui, os chumbos são residuais e, garantem-nos os três professores permanentes daquela sala, isso só é possível porque as crianças, de facto, aprendem.

A Fonte Santa é uma das 10 escolas da Marinha Grande Poente, um dos sete agrupamentos do Projeto Piloto de Inovação Pedagógica (PPIP), que, atualmente, tem 2800 alunos distribuídos entre a educação pré-escolar e o 12.º ano. Com esta experiência, um dos objetivos do Ministério da Educação é perceber se é possível chegar à taxa de retenção zero, como explicou o secretário de Estado da Educação ao Observador, João Costa, em dezembro passado. A alternativa a chumbar tem de ser sempre aprender e nunca uma subida artificial das notas. Mas para isso é preciso inovar e apostar na criatividade porque participar no projeto deu 100% de autonomia à escola, mas nem um recurso a mais.

“Aqui nunca pusemos a questão da retenção em cima da mesa, nunca me pareceu que fosse isso o fulcral. A nossa grande preocupação era a qualidade das aprendizagens dos alunos. A alternativa a chumbar tinha de ser aprender”, explica o diretor do agrupamento, Cesário Silva.

Os resultados estão à vista: “No último ano, no 1.º ciclo, houve sete retenções entre os cerca de 530 alunos. Em alguns casos, tivemos de perceber se a retenção significava um momento de aprendizagem, por exemplo para alunos estrangeiros e para miúdos condicionais que entraram para a escola com 5 anos… No 2.º ciclo, tivemos apenas uma retenção em 350 alunos. No 3.º ciclo, ficámos nos 2%. E, praticamente, não temos abandono. Mas se me perguntar se fazemos o pino para os miúdos aprenderem, garanto-lhe que fazemos”, argumenta Cesário Silva.

Apresentada como “o problema mais grave do sistema de ensino em Portugal”, em 2015, a retenção dos alunos tem estado sempre no topo dos discursos de vários ministros da Educação. Naquele mesmo ano, o país estava no top 3 dos que mais chumbam na OCDE — sobretudo entre os alunos com mais dificuldades económicas e sociais. Todos concordam que é um erro simplesmente deixar passar os alunos, de forma administrativa. Mas é difícil encontrar a forma certa de conseguir que nenhum aluno tenha de reprovar, simplesmente porque aprendeu.

“Não é combater o insucesso, é promover o sucesso”

Quando começaram a olhar para o problema dos chumbos no agrupamento, onde, conta Cesário Silva, tanto andam os filhos dos operários das fábricas como os dos grandes industriais do concelho, perceberam que as soluções que ofereciam não passavam de remendos. “Antes de as dez escolas fazerem parte do mesmo agrupamento [em 2013], tínhamos um problema na escola secundária: os alunos chegavam ao 7.º ano com muitas lacunas que podiam ter sido resolvidas antes, de forma precoce. Mas não foram. A nossa atuação acabava por ser sempre remediadora.”

Já há muito tempo que o insucesso escolar preocupava Cesário Silva. Enquanto diretor da escola Secundária Engenheiro Acácio Calazans Duarte, uma escola independente por ser TEIP (Território Educativo de Intervenção Prioritária), diminuir os chumbos era uma batalha antiga, que estava a ser ganha. Quando as dez escolas se uniram, e o carimbo TEIP se estendeu a todas, a possibilidade de melhorar aprendizagens interessava a todos, da pré ao secundário.

“Identificamos crianças que, logo no 1.º ano e algumas no pré-escolar, têm problemas. As educadoras queixam-se de que as crianças têm um vocabulário muito limitado e que têm de ser muito estimuladas. A nossa aposta começou aí: na comunicação. A intervenção começa no jardim de infância. Hoje estamos cada vez mais a deixar as medidas de remediação. Já tivemos cursos de formação e educação, já tivemos cursos vocacionais [permitem concluir a escolaridade obrigatória com percursos mais flexíveis] e deixámos de os ter porque não precisamos deles. Já não temos público”, sustenta o diretor.

Mesmo antes de integrarem o PPIP, a convite da Direção Geral de Educação, a retenção era cada vez mais residual, conta Cesário Silva. “Esse trabalho começou em 2013, com a entrada no novo agrupamento. O que fazemos não é combater o insucesso, é promover o sucesso. Combater o insucesso é a atitude remediadora. Não podemos perder sucessivas gerações de jovens porque todos falhámos, porque não estivemos atentos, porque não tínhamos recursos, porque a tutela nunca pensou que prevenir era mais barato e eficaz do que remediar. Sermos TEIP trouxe-nos este foco: detetar problemas, investir e ser criativos para os ultrapassar.”

A criatividade manifestou-se de várias formas. No ensino pré-primário e no 1.º ciclo, a grande aposta é na comunicação, garantindo que as crianças ganham gosto pela leitura e pela escrita, que adquirem vocabulário e são fortes na oralidade. As escolas tornaram-se espaços abertos de aprendizagem, onde os alunos também se ensinam uns aos outros.

“No nosso modelo de organização, o ensino pré-escolar funciona de uma forma deliciosa, são os espaços de maior aprendizagem. É ali que percebo que as nossas crianças são capazes de trabalhar de forma colaborativa, são capazes de negociar, de discutir, de correr riscos — nós, adultos, temos de perceber até onde podem ir e estar na retaguarda para os amparar. Temos salas heterogéneas e isso talvez seja um dos segredos: quando valorizamos a diferença, quando mostramos que aprendemos uns com os outros, as coisas funcionam”, explica o diretor.

Na Fonte Santa, a sala de Laura — e dos outros 34 colegas — tem três professores em permanência. Fernando Emídio, Geraldina Silva e Paula Botas têm turmas atribuídas no papel, mas, no dia a dia, as fronteiras diluem-se. “Aqui não há a minha sala, estamos todos juntos e vamos partilhando”, diz a professora Geraldina, que tanto pode estar a dar um conteúdo de 1.º como de 4.º ano. Da mesma forma, se um aluno do 2.º ano souber tudo o que há a saber sobre uma matéria, não há motivo para não poder avançar e até partilhar o que aprendeu com os mais velhos.

“Administrativamente, temos as turmas atribuídas, temos de ter, mas, na prática, elas não existem. Quando fazemos o grosso da planificação, não sabemos qual de nós vai trabalhar que matéria. Não temos essas tarefas definidas. Tem é de haver uma grande cumplicidade para as coisas funcionarem. Mas não estamos sempre de acordo: é a partir dessa discórdia que conseguimos criar mais alguma coisa, porque vamos descobrindo uns com os outros”, acrescenta Paula.

A turma de 35 alunos tanto pode estar toda junta, como tem momentos em que é dividida em grupos mais pequenos e que não têm necessariamente de estar relacionados com o ano que cada estudante se encontra a frequentar. É assim que o trabalho colaborativo passa também para os alunos. “Um dia por semana há o conselho de cooperação de turma, onde fazemos a reflexão semanal entre alunos e professores. Fica tudo registado em ata e eles já sabem como presidir uma reunião: há sempre um presidente e um secretário. É um momento muito importante da nossa semana”, conta Paula.

Outro momento alto é quando os mais velhos vão ensinar os mais novos, conta a educadora Aida Mira, responsável pela sala da pré. “O que mudou mais foi esta articulação entre os diferentes ciclos. Hoje vejo que os miúdos estão mais autónomos e com mais vontade de comunicar. Como os grupos não são homogéneos, aproveitamos os saberes dos mais velhos. Eles sentem-se importantes por estarem a explicar aos pequenos e ficam mais responsáveis.”

Cada ciclo de ensino tem as suas necessidades e não há receitas repetidas. Para o 5.º e o 6.º ano, porque se concluiu que a passagem de um professor para vários era um dos obstáculos às aprendizagens, reduziu-se o número de docentes. Em vez de se ter um professor por disciplina, diminuiu-se o conselho de turma: o professor de matemática passou a dar também ciências, o de português acumula com inglês ou história e geografia, e a educação visual e a tecnológica foram fundidas numa só disciplina.

“Foi fundamental para os professores poderem trabalhar melhor em equipa. Como tínhamos turmas com muitos alunos, decidimos criar as oficinas projetos — acabam por ser semelhantes aos DAC (Domínios de Autonomia Curricular) que a Flexibilidade Curricular trouxe mais tarde para as escolas”, detalha Cesário Silva.

Nesses momentos, as turmas são desdobradas e trabalha-se em grupos mais pequenos, normalmente com dois professores na sala. “A grande mais-valia de trabalhar por projeto é o trabalho colaborativo. É estar sempre a fazer ajustamentos. Os alunos planificam o trabalho, escolhem coisas difíceis e têm de ir arrepiando caminho, vão reajustando o trabalho até chegar a qualquer coisa palpável que vão produzir”, defende Maria Fernanda Cruz, coordenadora do projeto PPIP do 5.º e 6.º ano e que, na Marinha Grande Poente, envolve 16 turmas.

“Quando se apresenta um projeto, pratica-se a oralidade, o à-vontade e nota-se a diferença nos alunos. Estão mais libertos e mais seguros do que estão a fazer. Quando cá chegarem os que começaram com o PPIP logo no 1.º ano, acredito que se vai notar uma grande diferença”, acrescenta a professora de História e Geografia de Portugal.

“Se houvesse uma palavra para distinguir estes alunos dos outros, se fosse um sentimento, eu diria alegria. Até a relação com o professor é diferente e eu tenho 38 anos de serviço. Não são salas de aula silenciosas: se não estou a fazer uma ficha, se estou a fazer uma colagem, uma pintura, a preparar um cenário, é diferente. Até as crianças com necessidades educativas especiais permanentes brilham em coisas que não estávamos à espera. Saem delas talentos que não conhecíamos”, remata Maria Fernanda Cruz.

Nem tudo são mares de rosas, acrescenta. Entre o corpo docente, nem todos acreditam que este é o melhor caminho, nem todos têm a mesma filosofia ou visão de escola. Por outro lado, o PPIP não trouxe mais recursos, nem humanos nem materiais, e alguns espaços não acompanham o andamento do projeto. “É a queixa que mais ouço. Precisamos de mais pessoas, mais recursos, mais tecnologia. Apesar disso, isto não volta atrás. O caminho vai ser por aqui e, entre os sete agrupamentos, há até quem esteja a fazer percursos mais ambiciosos”, conta a professora.

O projeto piloto começou em 2016/2017, um ano zero que serviu para reflexão da equipa. No ano letivo passado, começou a funcionar nas turmas do 1.º ciclo e nas do 5.º ano. Este ano, estendeu-se ao 6.º e, pouco a pouco, ao 7.º ano. Falta chegar ao ensino secundário. Mas antes disso, Cesário Silva defende que há um longo caminho a fazer: o currículo está muito pulverizado e o foco continua a ser nos exames nacionais.

Chumbos em Portugal: cada vez menos, mas ainda batem recordes da OCDE

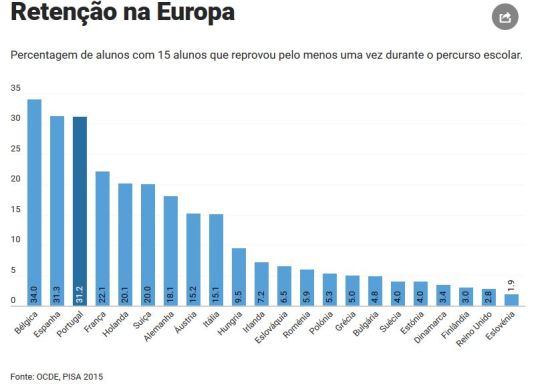

Quando se olha para as taxas de retenção escolar em Portugal, há uma boa e uma má notícia. A boa é que o avanço tem sido significativo e há cada vez menos alunos a chumbar em Portugal. Em 2016/2017, atingiu-se o valor mais baixo da última década. A má é que ainda somos o terceiro país onde mais jovens chumbam antes dos 15 anos.

Dados do PISA 2015 (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) mostram que Portugal está entre os países da OCDE com taxas de reprovação mais elevadas e 31,2% dos alunos com 15 anos já tem pelo menos um chumbo no seu percurso escolar. Pior que os estudantes portugueses, só os espanhóis (31,3%) e os belgas (34%). No mesmo relatório, a taxa média da OCDE rondava os 13%, ou seja, o valor nacional era quase o triplo da média internacional.

Continuar a ler o texto no link:

Nem chumbar, nem passar. Nesta escola, a única alternativa é aprender

Classifique isto:

Francesco Tonucci: a criança como paradigma de uma cidade para todos

Agosto 26, 2018 às 1:00 pm | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Cidades Amigas das Crianças, Ensino, Espaço Urbano, Francesco Tonucci, Pedagogia

Entrevista de Francesco Tonucci ao site Cidades Educadoras no dia 21 de setembro de 2016.

por Raiana Ribeiro

Pensador, pedagogo e desenhista, o italiano Francesco Tonucci é uma das vozes mais ativas e influentes do mundo no que diz respeito à participação social da infância na discussão pública sobre o futuro das cidades.

Nascido em 1940, em Fano, pequena cidade localizada às margens do mar Adriático, Tonucci trabalhou como professor já na década de 60, quando pôde conhecer de perto o cotidiano escolar, experiência que deu base para a sua concepção de educação e para a crítica ao modelo escolar vigente. “A escola segue sendo para poucos. O primeiro desafio, portanto, ainda é como fazer com que a escola seja para todos – e para cada um”, aponta o italiano em entrevista exclusiva para a Plataforma Cidades Educadoras.

Sob o pseudônimo Frato, o autor publica uma série de quadrinhos em que discute de forma irônica o cenário escolar e a estrutura familiar contemporânea. “A escola da minha neta de nove anos é muito parecida à minha escola de setenta anos atrás. E não podemos mais suportar isso, considerando como o mundo mudou.”

Célebre por ter criado a iniciativa “Cidade das Crianças”, que aposta na transformação das cidades a partir do olhar das crianças que nela habitam, Tonucci defende que as políticas públicas urbanas têm como tarefa garantir o direito ao brincar de meninos e meninas.

“Para todos os estudiosos da infância e do desenvolvimento infantil, a brincadeira é a experiência mais importante na vida de um homem e de uma mulher. Ao longo da vida, todo o cimento sobre o qual se constroem nossa formação e nossa cultura, foi adquirido nos primeiros anos de vida, brincando”, afirma.

Depois de consolidar estratégias para uma Cidade das Crianças em Rosário (Argentina) e Pontevedra (Espanha), Tonucci lamenta que poucos prefeitos sejam capazes de escutar as crianças de verdade. “Há muitos que querem escutá-los aparentemente, como forma de publicidade, para sair em fotos na imprensa”, critica.

Ele postula que a escuta efetiva da criança deve servir para gerar uma mudança de paradigma, uma inversão de prioridades capaz de reverter o planejamento masculino de cidade. “Eu não quero uma cidade infantil, uma cidade pequena. Não quero uma cidade montessoriana. Quero uma cidade para todos. E para estar seguro de que não esquecerei ninguém, escolho o mais novo.”

Durante a entrevista, o educador discorre sobre temas como escola, formação de professores, relação com as famílias, infância e cidade. O italiano se diz impressionado com o fato de que, ao mesmo tempo em que as crianças perderam a possibilidade de sair de casa, novas tecnologias as conectam com o mundo inteiro. “Uma criança com enorme mobilidade cognitiva não pode sair de casa.”

E analisa o conflito atual entre as crianças e seus pais. “As crianças pedem, à escola e à cidade, mais autonomia e mais liberdade. E seus pais pedem, à escola e à cidade, mais controle, mais vigilância e mais proteção. São duas visões conflitivas e devemos escolher de que lado estamos”, defende.

Cidades Educadoras: A sua obra está carregada de críticas ao modelo escolar tradicional. Em sua opinião, quais foram as principais mudanças na instituição escolar nas últimas décadas e o que ainda se mantém, apesar dos novos contextos?

Francesco Tonucci: Acredito que a principal mudança nos países ocidentais foi o que na Itália veio a ocorrer na década de 60, com a ampliação da obrigatoriedade do ensino até os 14 anos. Antes disso, havia somente a escola que eu vivi quando era criança, uma escola para poucos. Isso porque, no final do ensino primário, por volta dos 11 anos, tínhamos que escolher se íamos para o ginásio, que nos prepararia para a universidade, ou se passaríamos diretamente para o ensino profissionalizante. E esta era a solução mais comum para a maioria dos meus companheiros – àqueles, claro, que a escola não tinha perdido no meio do caminho. A primeira reflexão, portanto, é analisar quem eram esses que seguiam estudando.

Tonucci criou o personagem “Frato” para ironizar as instituições escolares.

Crédito: TONUCCI, Francesco. Com olhos de criança. Porto Alegre, RS: Artmed, 1997.A maioria destes meninos e meninas eram filhos de famílias de nível social alto, com algumas exceções, como eu, cujos pais não pertenciam a esta classe, mas sentiam um orgulho imenso de que seus filhos pudessem seguir estudando. Porém, grande parte desses estudantes vinham de famílias que ofereciam livros, que tinham adultos que liam, fosse por trabalho ou por gosto, eram famílias que tinham o costume de ler um livro antes que seus filhos dormissem. Eram famílias que frequentavam concertos, livrarias, que viajavam, enfim, famílias que podiam prover isso que eu considero uma formação de base.

A escola, portanto, completava essa formação. E, por isso, havia um certo sentido que ela oferecesse coisas estranhas como, por exemplo, caligrafia. Eu tinha duas notas de Língua: uma de Italiano e outra de caligrafia. E por quê? Porque uma pessoa que saía da escola e assumia um cargo profissional, como funcionário, deveria saber escrever bem, porque a maioria dos documentos se escreviam a mão. Na escola se estudava ainda a História Antiga, dos gregos, egípcios, romanos; a Geografia exótica, enfim, tudo aquilo que completava a formação de base proveniente das famílias.

Nos anos 60, então, o parlamento italiano amplia a obrigação escolar até os 14 anos. Nesse momento, teria sido muito importante que a escola se perguntasse: o que devo mudar para me tornar uma escola para todos? Entretanto, a única mudança que a escola fez foi apagar as atividades ligadas à formação para o trabalho, as oficinas, os ateliês, tudo aquilo relacionado às atividades manuais.

E a escola acabou oferecendo para todos aquilo que era para poucos.

Isso produziu um desastre, porque a maioria dos alunos que estavam nessa escola não tinham uma base cultural. E eu acredito que isso não mudou substancialmente nos dias de hoje. A escola segue sendo para poucos. O primeiro desafio, portanto, ainda é como fazer com que a escola seja para todos – e para cada um.

CE: E como isso pode ser feito?

A primeira coisa é o que Lóris Malaguzzi, criador e diretor das escolas Reggio Emilia, disse em um de seus poemas. Para ele, as crianças possuem mais de cem línguas, cem maneiras de pensar, de sonhar e de fazer, mas lhes roubam 99. Quem rouba as crianças não é, em minha opinião, apenas a escola. Acredito que ela tenha muita responsabilidade nesse processo, mas que não seja a única. E como ela faz isso?

Oferecendo pouco.

A escola diz que o que lhe interessa é saber escrever, contar, um pouco de ciência e nada mais. O resto não interessa. E, claro, os que nasceram literários, matemáticos ou científicos se encontram bem nessa proposta. Mas aqueles que nasceram bailarinas, músicos, artistas, exploradores ou investigadores ficam de fora. A escola não os reconhece e eles não reconhecem a escola.

O escritor colombiano Gabriel García Márquez dizia que aquele que nasce escritor não o sabe previamente. E que a educação deveria assumir como seu papel principal ajudá-lo a descobrir o que ele chama de seu “brinquedo favorito”. Porque apenas trabalhando sobre o que é o seu “brinquedo favorito”, ele poderá chegar ao que chamamos de excelência, ele poderá ser capaz e ele poderá ser feliz.

A felicidade é um tema que devemos propor à educação. Nos anos 70, na União Soviética, Mario Lodi, grande educador italiano e meu amigo, disse ao final de uma palestra: “A criança não é propriedade nem da família, nem da escola e nem do Estado. E, quando nasce, tem direito à felicidade”. Eu acredito que esse seja um grande programa educativo: considerar que os filhos não são nossos e que têm direito a ser feliz.

Bom, mas o que significa tudo isso? O que deveria fazer a escola para alcançar esses resultados?

Primeiro, ela deveria abrir o leque de opções, não se contentar em oferecer pouco, mas sim oferecer muito. O leque de linguagens deve ser grande e na escola deve ser possível trabalhar com as mãos, fazer música, fazer uma horta, investigar, criar poesias, inventar contos, fazer teatro. Oferecendo muitas linguagens, a escola gera possibilidades e cada um encontra o que é seu, cada um pode se dedicar ao seu “brinquedo favorito”. Acredito que esse seja um tema básico para a escola.

A escola de hoje que eu conheço está muito mais preocupada com o que falta do que com o que existe. Toda avaliação se dedica a buscar o que falta. As lições de casa têm como objetivo final ajudar os alunos a recuperar as lacunas. Pedimos às crianças que dediquem sua atenção ao que não existe, ao que falta, àquilo que eles não gostam. Ao contrário, deveríamos pedir que se dediquem ao seu “brinquedo favorito”.

Nesses últimos cinquenta anos que eu venho acompanhando as escolas da Itália, Espanha, Argentina – conheço menos o Brasil -, vejo que os governos foram tentando reformar a escola. Mudaram programas, livros, a arquitetura, mudaram os horários, enfim, mudou tudo. A única que permaneceu igual foi a escola. A escola da minha neta de nove anos é muito parecida à minha escola de setenta anos atrás. E não podemos mais suportar isso, considerando como o mundo mudou. O que aprendemos, então, é que não se muda a escola com leis. As leis e as reformas não são capazes de mudar a realidade. E como faremos então?

De uma maneira muito simples. Oferecendo a todos os alunos bons professores. Então, o que todos os Estados deveriam colocar em pauta não são mais maravilhosas reformas, senão garantir bons professores. Uma professora de Barcelona, comentando esse tema, me disse: o pior professor deve ser bom. Esse deve ser o compromisso de nossas sociedades, governos e parlamentos: reformar a formação dos professores. Os poucos países que o fizeram, como a Finlândia, mostram que o primeiro a ser feito é aumentar o salários dos professores. A segunda medida foi afirmar que nem todos podem ser professores. Na Itália, funciona exatamente o contrário: vai ser professor aquele não pôde ser algo mais. Quase sempre a decisão de se tornar professor é resultado de um compromisso de segundo nível.

Eu, por exemplo, sou formado para ser professor porque era um mau aluno. No Ensino Médio, eu não gostava da escola, nunca me suspenderam, mas eu não ia bem. E, como em minha família não havia possibilidade de que os quatro filhos fizessem universidade, o melhor dos irmãos foi para o Liceu e eu – que não tinha boas notas e achava a formação de professores fácil – virei professor.

Aqui na Itália, eu tenho uma briga grande com relação à ampliação da jornada, porque acredito que as crianças já passam tempo demais dentro da escola. Na verdade, não sei como será no Brasil, mas aqui os meninos e meninas quase não saem de casa, passam a tarde em escolas de tempo integral, fazendo música, esporte, etc., e chegam em casa com as lições de casa que a escola passa todos os dias – incluindo fins de semana, feriados e férias. Isso é um abuso da escola, porque a Convenção dos Direitos das Crianças diz claramente que elas têm dois direitos, expressos no artigo 28 – o direito à educação formal; e no artigo 31 – direito ao descanso, ao tempo livre e ao livre brincar. Para todos os estudiosos da infância, e do desenvolvimento infantil, a brincadeira é a experiência mais importante na vida de um homem e de uma mulher. Ao longo da vida, todo o cimento sobre o qual se constroem nossa formação e nossa cultura, foi adquirido nos primeiros anos de vida brincando. Além disso, brincar é a experiência que mais se parece à investigação científica e à experiência artística.

Nesse sentido, acredito que a escola deva ocupar a manhã e respeitar a tarde. Os deveres não contribuem em nada com a formação das crianças, atrapalham muito e impedem o brincar. Ao contrário, a escola deveria ser uma das mais interessadas no livre brincar das crianças, porque é assim que elas vivem experiências e emoções que amanhã poderão ser aportes à vida escolar. As boas escolas que eu conheci não enfocavam nos programas ministeriais ou nos livros, mas sim na experiência de vida dos alunos.

CE: Sobre a formação de professores, ainda há muitos desafios, considerando que nosso processo histórico nos afastou daquela que parece ser a principal função de uma escola. Por outro lado, não me parece que o senhor esteja falando de um professor fora do alcance, uma figura longínqua. Diante dessa nova/velha realidade, qual seria então o papel de um professor?

Tonucci: O que temos que esquecer é que o papel de um professor seja ensinar. Ensinar significa transmitir parte de uma cultura dos que sabem aos que não sabem. Essa ideia gira em torno de uma ideia muito antiga de que há um vaso vazio que precisa ser preenchido. Essa hipótese é equivocada: as crianças são completas desde que nascem e possuem tudo aquilo que necessitam para viver. A questão é que cada um está cheio de competências, desejos e habilidades diferentes do outro.

Então, um bom professor é aquele que escuta e passa a palavra para as crianças porque precisa conhecer o que eles sabem. Um bom professor é aquele que favorece o trabalho entre os alunos, porque sabe que as crianças são construtoras de conhecimento, não são passivas ou apenas receptoras de conhecimento. Mas isso só será possível se a formação desse professor considerar esses elementos.

O equívoco fundamental é que, a despeito de todas as reformas educacionais, os professores saem das universidades tendo feito anotações e avaliações nas quais devem repetir o que foi dito por seus professores. E está claro que, embora os conteúdos sejam modernos, isso não é suficiente para prover uma formação em conexão com os dias de hoje.

Dentro de uns anos, esse professor se encontrará em frente a uma sala de aula de 30 ou 40 crianças, pensando: o que faço agora? E retomará os últimos quatro, cinco anos de sua formação, sem encontrar nada que lhe seja útil para este tempo histórico. E o que fará, então? Retomará o que seus professores fizeram quando tinha cinco ou seis anos e estava na escola. Essa é uma das explicações do porque a escola não muda. O único modelo que funciona é aquele que os professores viveram quando eram crianças. Essa é a melhor garantia de conservação já criada na história.

A escola de formação dos professores deveria ser, portanto, muito parecida àquela que nós acreditamos que as crianças deveriam viver, com muitas linguagens, muita investigação científica, muita criatividade, com a possibilidade de viver experiências distintas, com trabalhos em grupo e, sobretudo, com autoria.

CE: No contexto brasileiro, em que as mães estão trabalhando o dia inteiro, sobretudo as mulheres das classes mais pobres, a escola de tempo integral emerge como uma solução para essa equação de difícil equilíbrio. Gostaria de saber como a sua proposta de que as crianças tenham as tardes livres se relaciona com esses desafios contemporâneos da vida das famílias.

Tonucci: Creio que aqui se abre um tema mais complexo que é o tema da cidade. Algumas relações fundamentais, que antes estavam garantidas, se quebraram. Uma delas é a relação entre as famílias e a escola. Não sei como será no Brasil, mas na maioria dos casos não há mais uma relação de solidariedade e participação entre famílias e escola. A família está sempre em uma atitude conflituosa e está sempre denunciando o que ocorre na escola, o que deixa os professores muito preocupados. Há denúncias na Itália sobre avaliação negativa que professores deram a um estudante. Nunca conheci um bom professor que teve problemas com as famílias, porque ele sabe que uma de suas responsabilidades é ter uma boa relação com as famílias.

A outra relação que mudou é com a cidade. Antes, a cidade era o lugar das crianças. Eu me lembro que minha mãe nos enxotava de casa. Sendo de uma família humilde, ela não podia estar com as crianças dentro de casa, pois era impossível dar conta de todas as tarefas com meus irmãos e eu lá dentro. Portanto, dentro de um marco de regras claras de tempo, espaço, atitudes e de comportamento, nós saíamos de casa. Falo dessas regras porque não proponho a anarquia, proponho a autonomia. E a autonomia não é fruto do abandono, ela é resultado do amor e da confiança. Eu te deixo porque confio em você.

Isso tudo mudou completamente e hoje as famílias culpam a cidade. Dizem: “A cidade não permite a autonomia das crianças”. Eu acredito que muitas dessas razões, desses medos, não são verdadeiros ou não correspondem à realidade. E esse medo é “ajudado” muito pela política e pelos meios de comunicação, digo, a televisão dedica grande parte de seu tempo em descrever e comentar o que há de pior na sociedade. É claro que isso torna esses atos muito mais presentes, dolorosos e mais frequentes do que realmente são. Não temos dados de que as violências aumentam, mas sim que aumentam a visibilidade que têm. Outro dado é que a violência contra as crianças e mulheres não ocorre nas ruas, não é perpetrada por desconhecidos, mas em sua própria família ou por pessoas conhecidas e, quase sempre, queridas. Isso faz dessas violências ainda mais inaceitáveis, porque se aproveitam do afeto e do amor para chegar a esse resultado. Então, não me parece que seja a cidade o problema. Hoje podemos dizer, paradoxalmente, que os dois lugares mais inseguros para as crianças são sua casa e o carro de seus pais. Os acidentes mais frequentes são ou domésticos ou de carro. O melhor que podemos querer para as crianças é que saiam de casa.

Veja, repito, acredito que esse seja uma das mudanças mais profundas dos dias de hoje, a que diz respeito à queda da autonomia das crianças. Quando eu era criança, a autonomia de movimento que meu pai e eu tínhamos era quase igual. Nós dois tínhamos a bicicleta como meio de transporte e íamos circulando pela rua. A ideia de viajar não existia. Agora eu cruzo o oceano com facilidade e minha neta nem sai de casa. Ou seja, nossas experiências de mobilidade são muito diferentes. O que mais me impressiona é que as crianças perderam a possibilidade de sair de casa, enquanto as novas tecnologias lhes permitiram se conectar com o mundo e acessar informações que na minha infância eram impensáveis de se conseguir. Uma criança com enorme mobilidade cognitiva não pode sair de casa. Tenho medo que, dentro de pouco, os adultos digam que não vale à pena sair de casa porque temos esse meio que eu e você estamos utilizando para realizar essa conversa. Há momentos da vida que é preciso o toque, a briga, o contato.

CE: Quando se fala sobre o direito à cidade, nem sempre as crianças são nomeadas. Será que, ao não nomeá-las, corremos o risco de esquecê-las quando pensamos e projetamos o espaço urbano?

Tonucci: Sim. Isso significa ocupar-se de todos e não de um alguém. Essa foi a escolha ao dedicar o meu trabalho às crianças. Eu não quero uma cidade infantil, uma cidade pequena. Não quero uma cidade montessoriana. Quero uma cidade para todos. E para estar seguro de que não esquecerei ninguém, escolho o mais novo. Essa é a motivação cultural da Cidade das Crianças que, traduzidas em decisões administrativas, se trata de mudar três prioridades.

A primeira é passar dos adultos para as crianças. Os adultos e, sobretudo, os homens, tivemos a capacidade de reconstruir o que estava destruído no pós-guerra. Mas o fizemos para nós mesmos: adultos e homens. Essa cidade se desenvolveu assumindo as necessidades do adulto como sendo as necessidades da cidade. E, claro, o adulto levava consigo seu “brinquedo favorito”, que eram os carros. E as cidades assumiram características que o carro necessitava. Em relação ao desenho das ruas, foram diminuindo as calçadas e aumentando as ruas, para que os carros passassem.

A segunda é alterar a prioridade entre carros e pedestres. E isso tem um sentido profundo, porque não é apenas uma decisão psicológica, é uma decisão democrática, porque todos somos pedestres. Só depois de ser pedestre é que alguns escolhem o meio privado ou público, mas antes de tudo, somos pedestres. Portanto, inverter essa prioridade significa tornar as cidades mais democráticas. Isso implica redesenhar as ruas para que sejam, primeiro, à medida dos pedestres e, depois, das bicicletas, depois dos meios de transporte públicos e só depois dos meios privados. Quando cruzamos uma rua, temos que descer uma calçada, entrar na via e subir uma outra calçada. Ou seja, abandonamos nosso território de segurança e passamos por um caminho que não é nosso e é perigoso. Deveria ser o contrário: a calçada deveria entrar na via na mesma altura, de modo que, se eu estou com um carrinho de bebê, em cadeira de rodas, ou se levo compras, não preciso realizar esse movimento incômodo de descer e subir que fazemos hoje. O caminho dos pedestres deveria ser sempre o mesmo e os carros, que possuem motor, é que deveriam subir e descer, porque foram feitos para isso.

Algumas cidades no mundo estão assumindo essa proposta da Cidade das Crianças. Uma delas é Pontevedra, no norte da Espanha, na Galícia. O prefeito de Pontevedra disse que escutou uma palestra minha e que eu o convenci, justamente com esse argumento das prioridades. Então, seus assessores começaram a analisar as ruas dessa cidade que possui 80 mil habitantes e viram que a rua tinha, ao todo, nove metros de largura, sendo seis metros para os carros (ida e volta), mais o estacionamento, sobrando três metros para as calçadas que, divididas em dois lados, terminavam com 1,5m cada. Considerando o mobiliário urbano, os pedestres tinham cerca de um metro apenas para caminhar, o que os obrigava a andar em fila única. Então disseram: “Bom, façamos o que diz esse senhor, invertamos as prioridades!”. Como chove muito na Galícia, tomaram como base para definir o espaço dos pedestres que fosse possível passar duas pessoas com o guarda-chuva aberto. Esse foi o plano urbanístico da cidade. Somando o mobiliário urbano, chegamos à três metros de cada lado, totalizando seis metros para os pedestres. Lamentavelmente, sobraram apenas três metros para os carros. Sinalizaram todas as ruas e diminuíram drasticamente o espaço para os carros. Viram que, estreitando as ruas, a velocidade dos carros diminuía. Há estudos que mostram que, se a calçada tem menos de três metros, os carros não sobem mais de 30 km. Então, definiram que a velocidade da cidade inteira seria 30 km/h.

O prefeito da cidade, que é médico, me dizia que a 50 km/h morre um pedestre a cada dois. E a 30 km/h morre um a cada vinte. Essa me parece uma diferença importante. Com essas mudanças, eles reduziram em 60% a emissão de CO2. E são alguns anos sem mortos em acidentes de trânsito. Na itália, os acidentes de trânsito são a primeira causa de morte até os 26 anos. E os custos oriundos desses acidentes é de 2,5% do PIB. Isso indica que realizar essas mudanças implica economizar muito dinheiro e salvar muitas vidas.

A terceira é inverter a prioridade entre bairro e cidade. Claro que falar de Pontevedra a uma pessoa que vive em São Paulo pode ser ridículo, mas não é, porque São Paulo pode ser a soma de muitas Pontevedras, depende de como você olha para a cidade. Você pode projetar e olhar de cima, desenhando muitas linhas, traçando caminhos até onde você está, ou o contrário, definindo as regras que devem valer dentro de um bairro, já que todos vivemos em um bairro. Por isso, é importante garantir um elevado grau satisfatório – da felicidade que falávamos antes – dentro dos bairros. Temos que pensar que nos bairros deveria ser possível viver bem, mover-se com tranquilidade, que todos pudessem viver de forma autônoma, os idosos para comprar seu jornal, as crianças para ir à escola. Uma vez definidas as regras dos bairros, haveria que aplicá-las à cidade. Isso significa, por exemplo, que uma estrada não passaria dentro do bairro, como acontece em várias cidades italianas. Ela deveria contorná-lo. “Mas então não será reta?”, perguntarão. “Não”. “Mas se não for reta, será menos veloz?”. “Sim, será menos veloz”.

CE: Como fazer com essas prioridades sejam invertidas e assumidas por quem detém o poder da decisão nas cidades, considerando a diversidade de interesses que a compõe?

Tonucci: Nossa proposta é uma proposta política e a colocamos nas mãos dos prefeitos. São poucos os prefeitos capazes de escutar as crianças de verdade. Há muitos que querem escutá-los aparentemente, como forma de publicidade, para sair em fotos na imprensa. Nós renunciamos a todos esses dispositivos. As crianças que participam do Conselho das Crianças são escolhidas a partir de sorteio. Ou seja, não são os pequenos políticos profissionais da escola. Te digo isso porque acredito que a resposta para o que você pergunta só pode ser a participação. O interessante de incluir as crianças é que eles não têm interesses como nós, ou seja, interesse de dinheiro, de poder. Tudo isso está bastante fora do mundo infantil. Trabalhamos com crianças bem pequenas, que expressam de forma muito simples suas necessidades mais fundamentais. Nesse diálogo, acredito que um bom administrador pode encontrar força para colocar-se ao lado de todos os cidadãos, sem perder ninguém. É uma escolha de valor, porque as crianças levam consigo um conflito. E a cada proposta que fazem, abrem um conflito com os adultos.

Hoje vivemos um conflito novo entre as crianças e seus pais, porque as crianças pedem à escola e à cidade, mais autonomia e mais liberdade. E seus pais pedem à escola e à cidade, mais controle, mais vigilância e mais proteção. São duas visões conflitivas e devemos escolher de que lado estamos. Temos que saber que, se estamos com os pais, estamos contra os filhos, porque se aumenta o controle, diminui a autonomia. Mas se estamos com os filhos, não estamos contra os pais, porque quanto mais as crianças tiverem autonomia, mais autonomia terão seus pais. E isso eu aprendi observando e refletindo sobre as batalhas de vocês, mulheres. Tudo o que vocês conquistaram melhorou o mundo. E eu acredito que isso vale para as crianças também: tudo o que fazemos para que seja melhor a vida das crianças, faz com que seja melhor a vida para nós e para a cidade, como um todo.

Não é fácil encontrar prefeitos que se coloquem ao lado das crianças, porque isso os coloca em conflito com seus eleitores, que são os pais. Por isso falo com muito orgulho dessa experiências de Pontevedra, porque o prefeito praticamente retirou os carros da cidade, mas segue sendo eleito por sua população.

CE: Essas medidas parecem impor à gestão pública um trabalho intersetorial. O senhor poderia falar sobre isso?

Tonucci: Colocamos essa proposta na mão do prefeito porque sabemos que é transversal, ou seja, não deve estar dentro de uma secretaria apenas. Deve envolver a cidade como um todo, de forma intersetorial. É uma proposta para administradores inquietos, para administradores que veem que o que está ocorrendo está mal, que o que fizemos até hoje não resolveu nossos principais problemas. Creio que a Victória, uma menina de Rosário (Argentina), que participa do Conselho das Crianças, resume bem: “Tudo o que está ocorrendo é culpa dos adultos. É preciso limitar o poder dos adultos”.

Esse me parece um diagnóstico claro de como vão as coisas. E acredito que isso se relaciona com o que você falou sobre os interesses que compõem a cidade, sobre quem tem poder na cidade. É preciso reduzir o poder dos que têm poder. E as participações são a forma democrática de reduzir esse poder. Essa é uma proposta complexa porque significa renunciar à parte desse poder.

*A foto de destaque da reportagem foi gentilmente cedida por Fernando Moital.

“A criança tem

uma centena de línguas

(E cem cem cem mais)

mas eles roubam 99.

A escola e a cultura

ao separar a cabeça do corpo.

Dizem-lhe:

pensar sem as mãos

fazer sem cabeça

para ouvir e não falar

de compreender sem alegria

de amar e de maravilhar-se

só na Páscoa e no Natal.

Dizem-lhe:

para descobrir o mundo que já está lá

e do cem

eles roubam 99”

(Loris Malaguzzi, “As Cem Linguagens das Crianças”)

Classifique isto:

“A coisa correcta é ter bons professores, que ensinem bons programas e dar-lhes autoridade”

Agosto 15, 2018 às 6:00 am | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Educação, Ensino, Inger Enkvist, Pedagogia

Entrevista de Inger Enkvist ao Público no dia 3 de agosto de 2018.

Inger Enkvist é uma professora que conhece bem os sistemas educativos onde o sucesso impera. Voltar a dar autoridade aos professores é um dos segredos. Não ter medo de dizer “não” aos filhos é outro.

Inger Enkvist é uma professora universitária sueca que está reformada, mas continua a ter o seu gabinete na Universidade de Lund, onde estudam cerca de 42 mil alunos. A catedrática emérita de literatura espanhola e latino-americana tem sido convidada para dar aulas da sua especialidade um pouco por todo o mundo — em Agosto está no Chile, no mês seguinte em Madrid e Barcelona, e em Novembro no México —, mas também para falar sobre pedagogia, tema sobre o qual tem escrito em várias revistas da especialidade e em jornais, tendo alguns livros publicados.

A docente, que deu aulas do secundário ao ensino superior, é crítica da “nova pedagogia” e defende o regresso a uma escola onde os professores são a autoridade, os alunos aprendem em turmas de nível e os pais têm uma palavra a dizer… mas em suas casas. Tem 71 anos e dois filhos.

Como surgiu o interesse por estudar os sistemas educativos?

Há uma crise na educação. Comecei a interessar-me e a escrever sobre as soluções que eram encontradas por alguns países, que estavam a fazer um trabalho melhor do que outros.Tem trabalhado com o governo sueco?

Não, o que faço é escrever e ser convidada para dar palestras. Por vezes falo com os políticos ou estes pedem-me a minha opinião, mas prefiro manter-me de fora porque sou mais útil dessa forma.Conhece o sistema português?

Não muito bem, mas o que observei é que Portugal fez um esforço enorme, tornou-se melhor e isso não é muito conhecido. Gostava de conhecer as novas reformas de Portugal, que me parecem interessantes, para poder escrever sobre elas.Creio que as novas reformas em Portugal não se coadunam com aquilo que defende…

Bem, muitos países estão numa situação crítica. No mundo ocidental tem havido uma “ocupação”, digo-o com ironia, uma agenda ideológica centrada na pedagogia, que não procura que o estudante aprenda – claro que é uma generalização –, mas porque são cépticos em relação à aprendizagem e como têm um background marxista dizem que os factos o são por pouco tempo, logo, não é útil conhecê-los. Ser esta a visão central nos sistemas educativos provoca grandes estragos. Fazem grandes estragos porque dizem que podemos pôr qualquer estudante em qualquer classe, que não precisam de trabalhar muito.Não é apologista do “aprender a aprender”?

Isso está espalhado por todo o lado. Quando aprendemos alguma coisa é sempre específico e o “aprender a aprender” dá a ideia que se aprendeu alguma coisa que se pode usar noutras situações, mas a investigação diz que não. Portanto, é preciso aprender os factos para ser capaz de pensar, compreender e chegar a conclusões. É preciso ter muito conhecimento para ser capaz de pensar bem.Isso não é fácil quando os estudantes são tão diferentes. O ex-ministro da Educação, Marçal Grilo, escreveu O difícil é sentá-los. Ou seja, muitos professores antes de conseguir ensinar factos têm de ensinar os alunos a ficarem sentados.

Aí estamos a falar da autoridade da escola e dos professores. Estes, no 1.º ano, têm de ensinar os alunos a tirarem o chapéu, a sentarem-se, a pegarem na caneta para aprender a escrever. Todas estas coisas têm de ser aprendidas e normalmente é isso que o professor tem de ensinar. Alguns não têm ajuda em casa? São esses que precisam mais do que os outros de aprender correctamente a comportarem-se. No 1.º ano, a professora é quem abre o mundo do conhecimento às crianças, ao mesmo tempo que mostra como funciona a escola. Precisa de dizer-lhes: “É assim que se aprende e aprender é entusiasmante e transformador, vai mudar-te, vai tornar-te um adulto, mas há regras às quais tens de obedecer.”No entanto, muitos professores fazem a distinção entre educar e ensinar. Educar – tirar o chapéu, sentar-se – cabe aos pais e a função dos professores é ensinar a matéria.

Compreendo e é uma reacção normal, sobretudo entre os professores dos anos mais avançados porque os colegas do 1.º ciclo não ensinaram às crianças como comportarem-se. Portanto esse problema deveria ter sido resolvido anteriormente.PUB

Mas há mais por detrás dessa afirmação, a ideia de que todas as crianças são iguais e que devem ter o mesmo e a escola é que deve adaptar-se.

Isso não está correcto?

Diria que não, observo que nos países em que isso acontece, as turmas onde há problemas são as dos alunos entre os 11 e os 16 anos, que acumulam dificuldades e não estão interessados no que se passa na sala de aula. Portanto é preciso ter outras opções.Pô-los noutra escola, noutra turma?

Deve haver a possibilidade de escolha. Em Singapura há turmas para os alunos que aprendem mais depressa. Na Finlândia há muita ajuda extra para os alunos que aprendem mais devagar. Na Suíça pode escolher-se, aos 12 anos, cursos diferentes com mais ou menos disciplinas práticas.Isso não é discriminação?

Não. É preparar o aluno o melhor possível para o seu futuro. Fala-se muito de discriminação, mas se você tivesse sido professora veria nos olhos dos alunos a ansiedade ou o aborrecimento porque não conseguem gerir o conhecimento que o professor está a transmitir. O que acontece a esses alunos é que se limitam a sobreviver na escola, na esperança de que um dia aquilo termine e sejam livres. Outros ficam tão aborrecidos que começam a fazer disparates porque não acham que o conhecimento seja importante. Na adolescência, diria que submeter os alunos a isso é um mau trato psicológico.Mas ao separá-los [um função do seu nível] não estamos a traçar o seu destino? Por exemplo, os pais têm pouca escolaridade e eles terão também?

Se o aluno consegue acompanhar as aulas trabalha como os outros. Não é discriminação, é adaptar-se à situação.Não estamos a decidir que, em vez de serem médicos ou professores, serão canalizadores ou mecânicos?

Isso depende. Se estudarem muito, conseguem acompanhar as aulas. Ninguém colocará uma criança perfeitamente integrada numa turma especial. Isso seria incompreensível.Por causa dos resultados dos alunos de 15 anos nas provas da OCDE, a Finlândia tornou-se um modelo para Portugal, é um bom exemplo?

O mais importante no modelo finlandês é que a escola tinha o total apoio dos pais porque houve várias guerras e crises económicas severas. Portanto, as famílias sabem, fruto do seu passado, que é preciso estar preparado. Por isso, apoiam as escolas. Não houve grandes experiências pedagógicas.E ser professor é uma profissão muito reconhecida lá. Isso é importante porque os bons alunos querem ser professores – também é verdade para os educadores de infância e para os professores de 1.º ciclo. Se as crianças aos 4, 5, 6 anos tiverem bons educadores, inteligentes e preparados, arrancam bem, conseguem aprender bem a língua e ganham bons hábitos sobre como comportar-se na sala de aula. É mais divertido para um aluno estar com um professor inteligente que torna a aprendizagem divertida – este é um dos segredos do sucesso da Finlândia.

Em Portugal ou no Reino Unido ninguém quer ser professor.

É um problema também noutros países que, em comum, têm o facto de terem introduzido a “nova pedagogia” que diz que o estudante tem direitos e não é obrigado a obedecer ao professor. Quando o aluno pode entrar ou sair da sala de aula, pode chegar e não trazer os trabalhos feitos, pode dirigir-se ao professor de forma desrespeitosa, então, ninguém quererá ser professor.Qual é o perfil de um bom professor?

Para ter bons professores é preciso ter um Governo que imponha boas regras. Um bom professor tem de ter uma boa preparação, em termos da língua e do conhecimento, e gostar de aprender. Mas é preciso aceitar que qualquer aluno possa estar em turmas de diferentes níveis.Mas os alunos não deviam estar no centro das aprendizagens? Não é o professor que tem de se adaptar aos alunos?

(Riso) Já vi que sabe o jargão todo, foi a pergunta do “aprender a aprender”, a preocupação com a discriminação e agora o estudante no centro…Acompanho o tema há muitos anos…

É uma boa pergunta, mas é uma forma enganosa de olhar para o assunto. Claro que a educação é para os estudantes, mas nada nos diz que é melhor ter um plano personalizado para cada um. Pelo contrário, o ensino funciona nos países onde os professores trabalham com grupos com as mesmas necessidades. É mais fácil que estes aprendam ao mesmo tempo. Essa ideia do aluno no centro leva a que seja precisa muita ajuda na escola e os recursos são mal usados. Se pensarmos em dinheiro, é mais económico aprender num grupo semelhante.Há duas ideologias por detrás da ideia de que todos devem ter uma atenção pessoal, uma de direita e outra de esquerda. A de esquerda diz que todos somos iguais e quem não é precisa de ajuda para se tornar igual. A de direita diz que todos têm direito a atenção, direito à escolha, a ser um agente livre para fazer o que quer.

E qual é a que está certa?

Ambas estão erradas! Não funcionam e não são do interesse do estudante, do país ou da aprendizagem. Mas são muito comuns e apresentadas como algo moderno. A coisa correcta é ter bons professores, que ensinem bons programas e dar-lhes autoridade. Mas aos 12 anos é preciso dar escolha aos alunos porque é impossível estarem todos interessados nas mesmas coisas e, ao desinteressarem-se, tornam o trabalho dos professores impossível.Como é que aos 12 anos eles sabem o que escolher? Em Portugal, o que se verifica é que aos 15 anos eles escolhem e há uma percentagem que volta atrás porque, de facto, não soube fazê-lo ou não teve maturidade para decidir.

Existem os professores que conhecem extremamente bem os seus alunos e sabem dizer o que é melhor. Não pode ser a próprio aluno, isso é errado. Deixem os professores serem os orientadores.E os pais?

Talvez na retaguarda porque sabem menos sobre como é que o filho trabalha em sala de aula. Os pais têm sonhos e muitas vezes são ilusões sobre as capacidades dos filhos. Não penso que seja um problema os alunos começarem numa área e, mais tarde, mudarem porque têm mais maturidade, outros interesses, têm mais mundo ou querem fazer outra escolha. Na Suíça, o sistema tem itinerários para os adolescentes e os que escolhem uma via mais prática, se quiserem, podem voltar atrás e fazer a mais teórica. Isso não é um problema.Qual deve ser o papel dos pais na escola?

Há diferentes tipos de pais. É mais difícil quando não se interessam, aí o papel do professor é muito importante porque todo o input intelectual fica a seu cargo. Há outros, os modernos, que querem assegurar que o filho tem as melhores notas e o melhor futuro profissional, de preferência numa firma internacional, diria que são exagerados. Numa situação normal, o papel dos pais é providenciar uma boa educação em casa: uma boa alimentação, uma boa noite de sono, ensiná-los a sair para brincar e garantir que chegam a horas à escola. Também devem dar-lhes estímulos intelectuais – à noite comerem e conversarem juntos sobre o que se passa no mundo e perguntar-lhes o que aprenderam. E mesmo se não souberem muito sobre esses temas, estão a estimular os filhos para recordarem a matéria. E mostram aos filhos que têm interesse.Há países que se queixam de os pais não terem livros em casa. Na Coreia do Sul e em Singapura há duas gerações os pais não tinham livros, nem muita escolaridade, mas os filhos estão no topo [dos estudos da OCDE].

E os pais nunca devem falar mal dos professores?

Nunca. Podem dizer: “Se fosse eu não faria assim, mas aprende tudo o que puderes com essa pessoa.”Nas férias do Verão, os alunos devem continuar a estudar?

Primeiro, é necessário ir com eles para a rua, depois pô-los a ler. Ler pelo prazer.Isso não é difícil?

É difícil, mas é muito importante que os pais insistam. Até podem oferecer uma recompensa: “Lê dez livros e oferecemos-te uma viagem.” Este é um trabalho que tem de ser feito em casa. Se não forem bons leitores, não serão bons alunos.Transmissão de factos, autoridade dos professores, pais fora da escola. Não é um regresso ao século XIX?

Não, mas o que defendo de séculos anteriores é a importância do conhecimento, que os estudantes devem respeitá-lo e querer adquiri-lo.Mas eles estão convencidos que o conhecimento está no seu smartphone.

Isso é errado, errado, errado. Porque a nossa biologia não mudou e aprender é sobre mudar o nosso cérebro e se não o fizermos, então não aprendemos. A tecnologia é limitada, eles podem dizer muita coisa com o smartphone na mão, mas se lho tirarmos não sabem nada. É como se fosse uma prótese.No entanto, eles estão à frente de ecrãs desde muito cedo. Por exemplo, no restaurante, ainda bebés, para não incomodarem os pais.

E é completamente errado. É curioso, na década 1950 os pais queriam oferecer uma prenda aos filhos e tinham dificuldade em fazê-lo. Agora, os pais dão tudo e não têm a coragem de dizer “não”. Muitos não estão preparados e não compreendem como é importante dizer “não” a alguém de quem gostam.Porquê?

Porque queremos ser amados pelos nossos filhos e também porque, no caso dos ecrãs, pensamos que não é muito tempo e, por isso, não faz mal. Mas isso é errado porque através dos ecrãs as crianças não recebem todos os estímulos necessários para aprender e com o nosso dinheiro estamos a empobrecê-los.

Classifique isto:

Pedagoga sueca Inger Enkvist diz: ‘A nova pedagogia é um erro. Parece que não se vai à escola para estudar’

Agosto 10, 2018 às 6:00 am | Publicado em A criança na comunicação social | Deixe um comentárioEtiquetas: Ensino, Finlândia, Inger Enkvist, Pedagogia

Entrevista da Revista Prosa Verso e Arte a Inger Enkvist

Por Revista Prosa Verso e Arte

“O novo desafio é controlar o acesso ao celular. As escolas fazem bem em proibi-lo e os pais devem vigiar seu uso em casa. Devem saber dizer ‘não’”

Pedagoga sueca, com mais de quatro décadas de experiência na educação, critica método que dá mais iniciativa aos alunos na sala de aula e defende um ensino mais tradicional

– por Cristina Galindo, El País Brasil*

O silêncio reina na rua de pedras onde mora Inger Enkvist, em Lund, uma das cidades mais antigas da Suécia, com uma das universidades mais importantes deste país nórdico. Ninguém diria que a poucos minutos a pé fica o centro urbano. Esta calma chega ao interior de seu apartamento, uma sobreloja com grandes janelas e um jardim traseiro comunitário. Seu escritório, luminoso e cheio de livros, é um reflexo de sua ideia de como é preciso se entregar a qualquer tarefa intelectual: com ordem, concentração, seguindo regras…, lendo.

Enquanto a maioria dos pedagogos questiona a utilidade de decorar informações na era do Google e prega o fim das carteiras enfileiradas e das disciplinas estanques, com mais liberdade para os alunos, Enkvist (Värmland, Suécia, 1947) defende a necessidade de voltar a uma escola mais tradicional, onde se destaquem a disciplina, o esforço e a autoridade do professor. Seu ponto de vista contraria os postulados dessa nova pedagogia, mas também se distancia daqueles que acreditam que a escola é uma fábrica de alunos em série e que deve centrar seus esforços em competir com outros colégios para subir nos rankings mundiais.